変革のプロジェクトや取り組みを成功させるにはステークホルダーがエンゲージメントを持って関わることが必要です。今回はエンゲージメントの手順として前回に引き続き「2.ステークホルダーの理解(分類・マッピング等)」から最後まで説明していきます。

~ ~ ~ ~ ~

前回の繰り返しになりますが、ステークホルダーのエンゲージメントは下記の手順で獲得していきます。

1.ステークホルダーの特定・認識(ステークホルダーリストの作成)

2.ステークホルダーの理解(分類・マッピング等)

3.エンゲージメントの計画

4.エンゲージメントプランの実施

5.エンゲージメントのモニタリング

前回は、「2.ステークホルダーの理解(分類・マッピング等)」を途中まで説明しました。今回はその続きから最後の「5.エンゲージメントのモニタリング」まで一気に説明していきます。

~ ~ ~ ~ ~

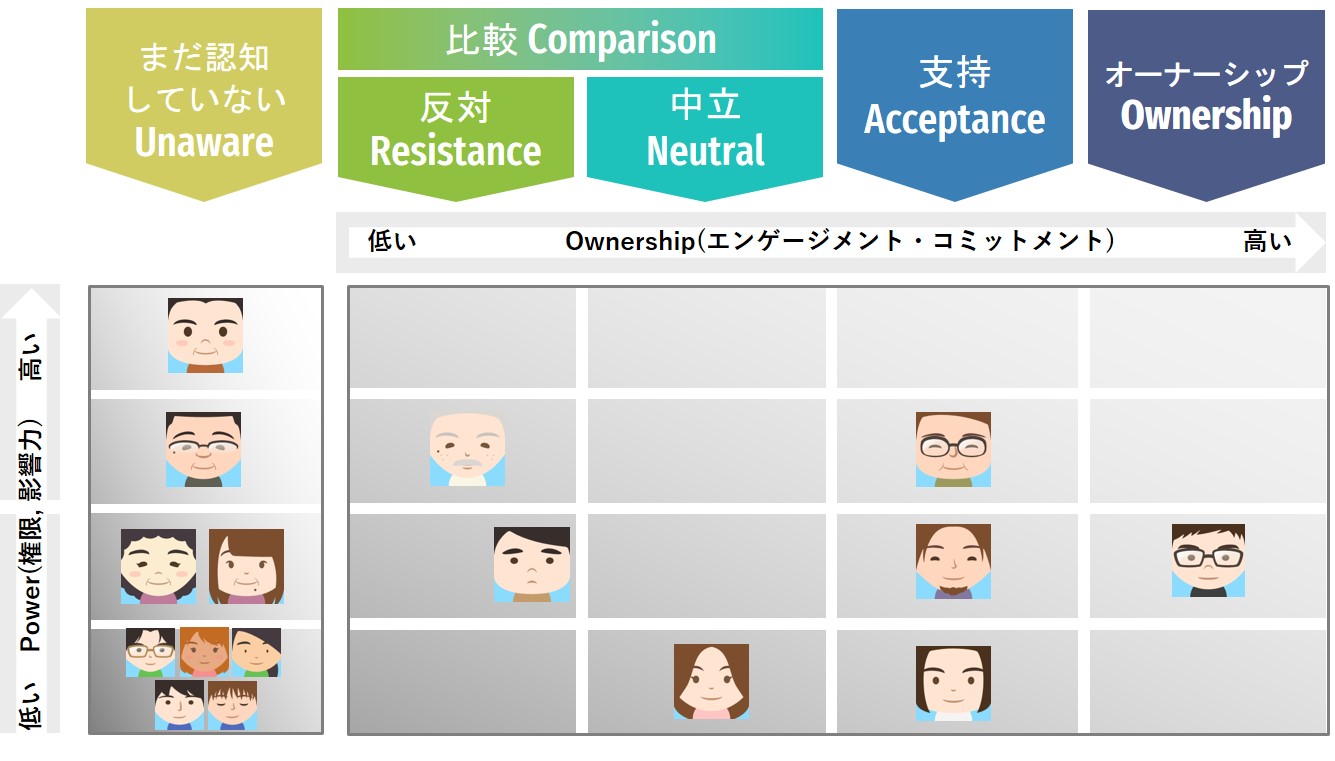

前回、製造販売会社A社の改革案に関するステークホルダーを理解するために、下図の「あきとモデル:Power – Ownership(権限・影響力とエンゲージメント・コミットメント)」のグリッドモデルに当てはめました。

図:「Power – Ownership(権限・影響力とエンゲージメント・コミットメント)」のグリッドモデル

~ ~ ~ ~ ~

組織改革のような組織を横断する大規模な取り組みの場合は、グリッドの上側に位置する経営陣・マネージャー層のコミットメントが「絶対に」必要になると説明しました。

グリッドの左上のエリアにいるステークホルダーは特に慎重かつ早期の対応が必要だと説明しました。権限・影響力が強く、取り組みに反対の立場を取るステークホルダーです。権力が大きいため、対応を誤ると、このたった1人のために取り組みがとん挫することもあり得るからです。

そして今回更に付け加えることとして、グリッドの下側にいるステークホルダーも重要です。

「上も下も重要って、結局全部じゃないかよ!」と思われるかもしれませんが、そうなんです、ステークホルダーは全員大事なんです(笑)。

権限や影響力の低いグリッドの下側のいるステークホルダーは、通常プロジェクトや取り組みによって直接業務上の影響を受ける人たちです。かつ実務に一番精通しているステークホルダーでもあります。問題や課題を一番良く知っているのは彼らである場合も多く、また取り組みの影響や解決方法を最も的確に判断できるのは、実はこのステークホルダーであることも多いです。

何度も説明しているように変革の取り組みは、実際に仕事のやり方が変化するこの人達の視点がなければなりません。

しかし、多くの企業で、多くの取り組みが、このエンドユーザーの視点を無視して計画、実行され、そして失敗してきました。

まとめると、ステークホルダーは、上も下も、左も右も、内も外も、的確に理解することが重要です。そのためにも、すべてのステークホルダーを最初の段階で特定しておくことが重要なのです。最初に想定できなかったステークホルダーは必ず出てきます。取り組みが進んだ段階であっても、その時点で付け加え、その影響を分析しておかなければなりません。

~ ~ ~ ~ ~

3.エンゲージメントの計画

ようやくエンゲージメントの手順「3.エンゲージメントの計画」まで到達しました。

ステークホルダーを理解し、ステークホルダーと対話を重ねながら、優先度を付けてエンゲージメントの計画をしていきます。

ステークホルダーの優先度に関しては、個々のステークホルダーの理解のみならず、あなたが組織のどの階層にいるか、あなたとそれぞれのステークホルダーの関係、そしてステークホルダー同士の関係によっても異なります。

残念ながら、優先度の設定を含めたエンゲージメントの計画には、「One-size-fits-all」の全てに当てはまる公式やモデルはありません。変革の取り組み、組織文化、あなた(又はチーム)とステークホルダーのキャパシティー(能力)に応じて対応していかなければなりません。

多くの取り組みにおいて、最初にすべてを計画することは難しいため、反復的で漸進的なアジャイル手法を使って、優先度に従って取り組みを少しづつ進めながら計画を肉付け・修正していくことが必要でしょう。

エンゲージメントの計画は、ステークホルダーにとって、技術的、文化的に抵抗のない適切なアプローチ、つまり相手が理解し、フォローできるフォーマットを使用するなど、相手に寄り添った方法にする必要があります。

意思決定をファシリテートし、意見や懸念を表明する十分な機会をつくり、ステークホルダーがタイムリーかつ積極的に関与する雰囲気を促すことが大事です。

~ ~ ~ ~ ~

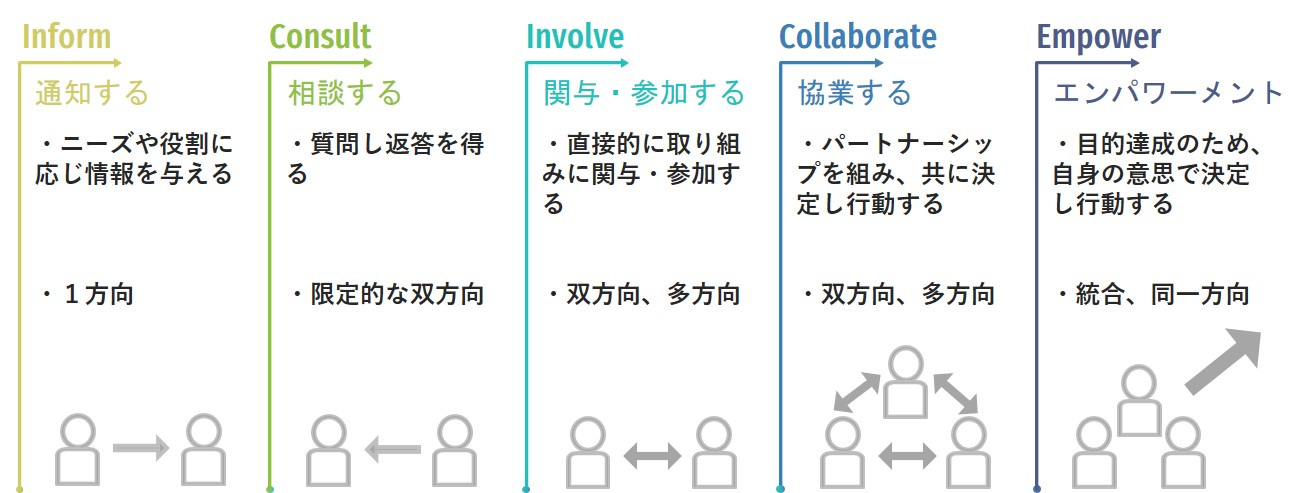

下図がステークホルダーのエンゲージメント・レベルと、そのレベルに応じた一般的なエンゲージメントの方法になります。

各ステークホルダーに必要なエンゲージメントですが、エンゲージメントのレベルには段階があります。

ステークホルダーへの①通知、情報発信、情報提供といった【Inform】ではじまり、

➡ ②相談【Consult】

➡ ③関与・参加【Involve】

➡ ④協業【Collaborate 】

➡ そして⑤ステークホルダーが最終的な意思決定の権限を持つ最高レベル【Empower】まで5段階です。

どのレベルのエンゲージメントを求めるかは、それぞれのステークホルダーによって異なり、また同じステークホルダーでも取り組みの段階によって変わります。

図:ステークホルダーのエンゲージメント・レベル

(adapted from IAP2 Spectrum of Public Participation, 2018(1))

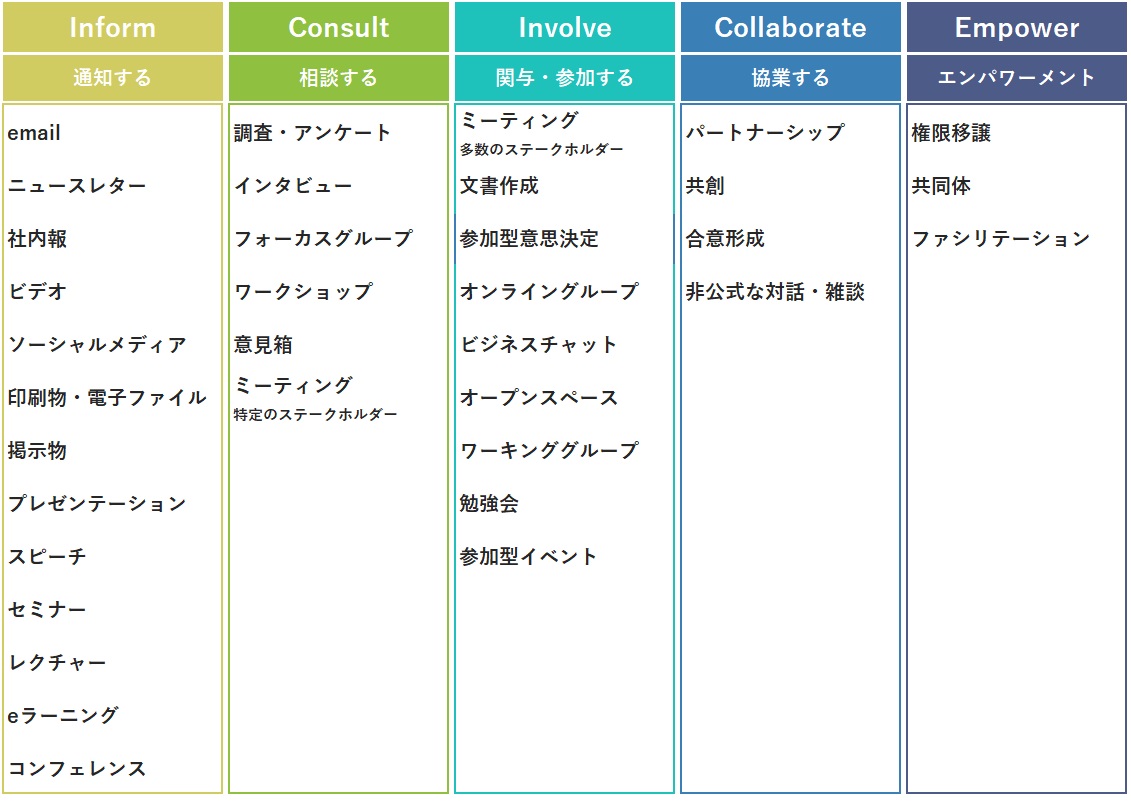

図:ステークホルダー・エンゲージメントの具体的な手法

上図に示したステークホルダー・エンゲージメントの手法の多くはコミュニケーションのツールでもあります。エンゲージメントとも深く相関するチェンジ・コミュニケーションの詳細については、こちらをご参照下さい。

コミュニケーションがエンゲージメントのための活動のコアとなり大きな割合を占めますが、ステークホルダーがスキルや知識などのキャパシティー(能力)を習得する機会を計画することも必要になります。

変革の取り組みの担当者、実施者、チームには、変革をリードしゴールに導くためのスキル(能力)が必要です。加えて、ステークホルダーにもそれぞれに必要なレベルでのキャパシティー(能力)を習得してもらう必要があります。その知識には、このブログで紹介しているようなエンゲージメントのアプローチや、変革のステップなどの基礎知識が含まれます。

必要なキャパシティー(能力)を習得してもらうには、十分な時間が必要です。既存のやり方を大きく変えるような取り組みの場合は特にそうです。

以前、「変革は、固まった状態や思考を「解凍」し、変化後「凍結」して定着させる」で紹介したような「解凍 ➡ 変化 ➡ 凍結(Unfreeze ➡ Change ➡ Freeze)」のステップやアンラーニングのプロセスが必要になります。

スケジュールをあらかじめがっちり決めて変革の取り組みを達成しようとするのは、とても難しいことを理解しておく必要があります。マニュアルを読んですぐ理解し、次の日からエンゲージメントを持って体現できるようなものではないからです。

文化の違いに対する配慮も必要です。同一企業内のステークホルダーであれば、同じような組織文化を共有しているでしょうが、それでも部署や地域で全く同じということはないでしょう。同一企業内でも、国や人種の違いで、文化のバックグランドが大きく異なることもあるでしょう。

もちろん、社外のステークホルダーとなれば企業文化も異なりますので、組織文化の違い、例えば、仕事の進め方、コミュニケーションの取り方や習慣の違いに対する配慮も必要になります。

~ ~ ~ ~ ~

4.ステークホルダーのエンゲージメント

エンゲージメント・プランに基づきエンゲージメントの活動を進めていきます。

実際の活動は、上で述べたコミュニケーションとキャパシティー(能力)ビルディングが主体になります。

エンゲージメントの原則は、以前「変化・変革のステークホルダー・エンゲージメント」で紹介した通り、「明確な目的や役割を前提とした、誠実さ、尊重、透明性、寛容性、包括性(インクルーシブ)、信頼に基づく関係」です。

エンゲージメントの初期に、エンゲージメント指針とも言うべき簡潔で分かりやすい行動指針を共有しておくのも、望まれる行動と望まれない行動が明確になり効果的です。ただし、ステークホルダーによって求められるエンゲージメントのレベルがそれぞれ異なりますので、全ての参加者が受け入れられるルールであるべきです。

~ ~ ~ ~ ~

5.エンゲージメントのモニタリング

ステークホルダーのエンゲージメントも、PDCAやアジャイルの手法同様に、モニタリングし、見直していく必要があります。

モニタリングの結果、エンゲージメントのレベルや方法を再検討し、柔軟に修正していきます。結果を次の反復のインプットとして反復を繰り返していく、という作業が必要になります。

取り組みが進むにつれて、ステークホルダーのエンゲージメントも変化します。

中には「支持」から「中立」や「反対」に後戻りしてしまうステークホルダーもいます。例えば、最初の段階は「どうせうまく行きっこないけど、反対するのも面倒くさいから、とりあえず表面上支持しておこう」と静観していたものの、変革の取り組みが進むにつれて「やばい、これはうまく行きそうだ。うまく行ったら面倒なことになるぞ」と、のちに積極的に反対に回る例です。

また最初はエンゲージメントが高く、取り組みに大きく貢献していたのに、取り組みが進むにつれて、他のステークホルダーがエンゲージし始めて自分の存在価値が薄れていき、疎外感から徐々にエンゲージメントが低下していくステークホルダーもいます。

ステークホルダーのエンゲージメントのモニタリングは重要です。エンゲージメントを維持してもらうための仕組みやケアが必要になります。

~ ~ ~ ~ ~

最後に

エンゲージメントが築かれたステークホルダーとの関係は、1つの取り組みの達成のみに収まらず、イノベーションや新しいパートナーシップの源にもなります。

もはや、新しいアイデアは社内のリソースからだけでは生まれにくい時代になっており、組織内外のステークホルダーとの共創により生み出される時代になっています。良い関係が構築されたステークホルダーは、組織の成長のための貴重なリソースです。

ステークホルダー・エンゲージメントは、1つのプロジェクトや取り組みのみならず、組織が改善し成長し続けるために重要な要素です。

以上、3回に渡ってようやくステークホルダー・エンゲージメントの手順を紹介しました。

皆さま、ありがとうございました(_ _)。

~ ~ ~ ~ ~

参考文献

(1) International Association for Public Participation, IAP2 Spectrum of Public Participation, 2018

(2) Government of Western Australia, Department of Finance, Planning in Partnership Guide: Undertaking Co-Design under the Delivering Community Services in Partnership Policy, October 2018

(3) AccountAbility, AA1000 Stakeholder Engagement Standard (SES), 2015