何らかのグループに属していたいという願望と、自分らしくありたいという願望は、人生を送る上で共に大切で健全な感情です。しかし、この2つの願望は多くの場面で対立します。仕事、家族、社会などに対するこの2つの自分のパターンを知り、バランスを取りましょう。

~ ~ ~ ~ ~

はじめに

以前書いた記事『デタッチメント:Detachment 感情的に距離を置く方法』や『Let Them Theory:相手のことは相手に任せよう。したいようにさせておこう』で、他人から適度な心の距離を置くことの重要性について説明しました。

私たちは「彼はこうした方が良い」とか「彼女はこうすべきだ」などと自分の思うように他人をコントロールしようとし過ぎたり、あるいは逆に相手に自分をコントロールさせ過ぎて、感情をかき乱されたり、自分自身を疲れさせています。それを避けるには、相手から適度な心の距離を置き、感情的に近づき過ぎないことが大切です。

自分の感情を他人の考えや物事から切り離すことを「デタッチメント(Detachment)」と言います。

耳慣れない言葉かもしれませんが「アタッチメント(Attachment)」の反対語です。アタッチメントは「相手との心のつながりがあり、安全で愛されていると感じること」を意味する言葉です。

しかし、相手から自分を感情的に離せと言われても、言うは易く行うは難しです。

なぜなら、私たちは生まれてからある程度成長するまで、私たちを育ててくれる人たちとの感情的なつながり、つまりアタッチメントを必要とするからです。幼い子どもたちにとって、養育者から感情的に離れることは、自分の命が危険にさらされることを意味します。

また、私たちが成長しながら身につける「デタッチメント」のスキルは、幼少期のアタッチメントの質や経験に深く影響されます。幼い頃に健全なアタッチメントが形成されなければ、大人になってから健全なデタッチメントの形成が阻害されてしまうのです。

~ ~ ~ ~ ~

「つながり(attachment)」と「自分自身でいること(authenticity)」

前回の記事で、人は生物学的に「つながり(attachment)」と「自分自身でいること(authenticity)」の両方のニーズを必要とするようにできていると書きました。

「自分自身でいること(authenticity)」とは人から適度な距離をとり自分らしくいることであり、つまり、デタッチメントに近い意味を持ちます。

この2つのニーズが衝突すると、子どもは親からの愛着を優先して自分らしさを抑制します。その抑制が、ある種のトラウマを生みます。トラウマとは、単に外から見て明らかな出来事だけでなく、満たされないニーズの結果として私たちの内面に刻まれる小さな傷も含みます。

怒りや悲しみといった様々な感情を、「□□君、そんな態度は許しません」とか「〇〇ちゃん、自分勝手はだめよ!」などと親にいちいち抑え込まれると、無意識のうちにストレスをため込み、本来の自分と断絶していくのです。

以前紹介した医師のガボール・マテ(Gabor Maté, 1944 -)は、こうした幼少期の子どもの養育者への適応を「欠陥」と捉えるのではなく、子どもたちが真の自分を犠牲にしてまでも愛着を優先して生存するための「機能」と捉えます。しかし、こうした適応は幼少期を生き抜くためには有効ですが、成人期になって不適応を引き起こします。

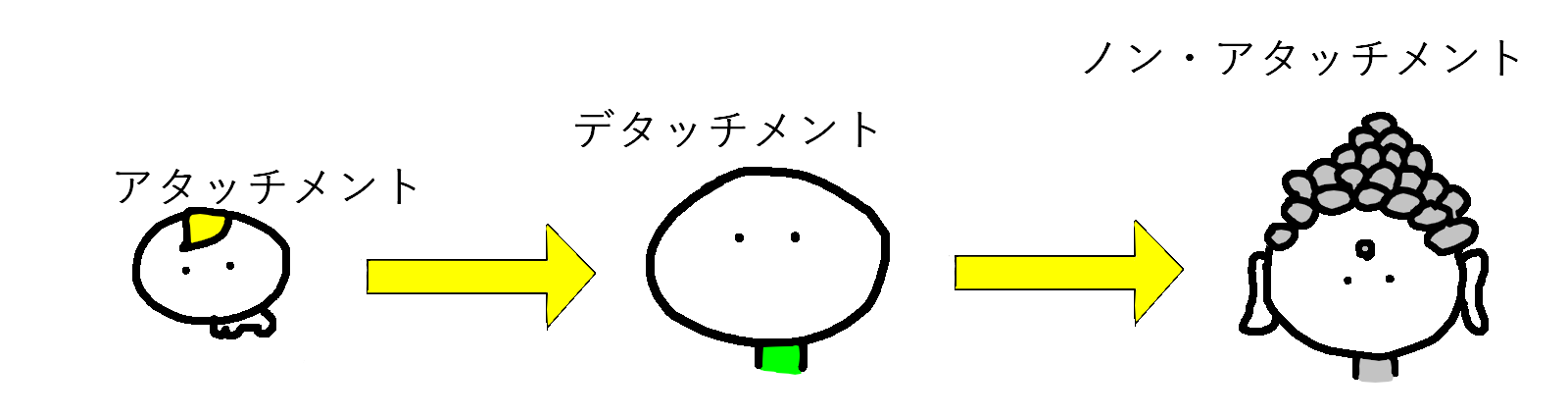

このように、デタッチメントとアタッチメントは反対の状態を意味するものの、深く影響しあっています。

自分自身であること(authenticity)と、人とのつながり(attachment)も関係しあっています。

以前の記事ではデタッチメントを強調して書きましたが、その説明だけでは片手落ちになると思いました。

そこで今回は、デタッチメントではなく、アタッチメント側にフォーカスして書きたいと思います。

~ ~ ~ ~ ~

アタッチメント理論(愛着理論、Attachment theory)(1)(2)

アタッチメント理論(日本では「愛着理論」と呼ばれます)は、人が、特に親密な関係にある人たちと、どのように感情的な絆を形成するかを説明する心理学的枠組みです。

この理論は、イギリスの精神科医であり精神分析医であったジョン・ボウルビィ(John Bowlby, 1907 – 1990)によって最初に提唱され、後にメアリー・エインズワース(Mary Ainsworth, 1913 – 1999)によって拡張されました。

愛着理論によれば、人間には、幼少期に養育者に対して強い感情的な愛着を生む生物学的特徴があり、この幼少期の絆が、成人になってからの他人との関わり方、特に恋愛関係や親密な関係の土台になります。

この理論によれば、愛着には次の4つの主要なスタイルがあります。

~ ~ ~ ~

1. 安全型の愛着:Secure attachment(3)

安全、安心なこの愛着スタイルが親(または養育者)と子の間にある場合、親は子どものニーズに愛情をもって一貫して対応します。

親にしっかりと愛着を抱いた子どもは、親を「安心基地」として、周囲の世界を探検できます。親がそばにいれば、見知らぬ人とも触れ合うことができますが、見知らぬ人よりも親との接触を好みます。親と離れ過ぎると不安になりますが、再会すると喜びます。不安を感じた際にも、親に安心感を求めることができます。

これは最も一般的な愛着スタイルです。9才から12才の男女を対象にした比較的最近の研究によれば(4)、64.10%がこの愛着スタイルを持っています。

安全な愛着関係にある子どもは、幼少期の後半に共感性が高まります。また、攻撃性が少なく、成熟していると言われています。

安全な愛着を持って育った大人は、信頼関係に基づいた長期的に良好な関係を築く傾向があります。その他、次のような特徴があります。

- 目的意識があり、高い自立性、自己受容性を持つ

- 他人に共感でき、また、自分の感情を他人に共有でき、親密な対人関係を楽しめる

- 社会的支援を求めることができる

- 自信を持ちやすく、ストレスのかかる出来事にうまく対処でき、精神疾患のリスクが低い

~ ~ ~ ~

2.不安・アンビバレント型の愛着:Anxious – ambivalent attachment(5)

不安・アンビバレント型の愛着を持つ子どもは、見知らぬ人に対して疑い深く、親がいても警戒を緩めない傾向があります。

これらの子どもは、親や養育者と離れると不安になり、泣いたり叫んだりしますが、親が戻ってきても安心できません。親の慰めを拒絶し、親に対して攻撃的になったり、無力感を示したりすることもあります。これらは、親を引き付けて、ずっとそばにいさせるための戦略です。

この愛着スタイルは、養育者が子どもに対して一貫性のない気まぐれな対応をしたり、感情面で寄り添ってくれなかったり、親の感情が不安定で、常に親から愛情を「得る」必要があった幼少期の経験と関連しています。

このように育てられた人は、他人との親密さを望む一方で、むしろそのために相手から距離を置くこともあります。

先ほど引用した研究によれば、28.90%がこの愛着スタイルを持っています。(4)

この不安・アンビバレント型の愛着を持つ子どもが大きく成長すると、次のような特徴を示します。

- 他人を信頼できず、他人と親しくなることに抵抗を感じ、関係を築くのが難しい

- パートナーが自分の気持ちに応えてくれないのではないかと不安になる

- 常に安心感を求める一方で、親密な関係を築くことができず、関係が終わるとひどく取り乱す

- うつ病、不安症、人格障害、強迫性障害(OCD)、心的外傷後ストレス障害(PTSD)などの精神疾患のリスクが高まる

- 自分の体形や容姿に対する否定的なイメージや摂食障害のリスクが増す

- 幼い子どもに安心感を求めて執着する病的なケースもある

~ ~ ~ ~

3.回避型(または拒絶・回避型)愛着:Avoidant (or Dismissive-Avoidant) Attachment(6)(7)

回避型の愛着スタイルを持つ子どもは、親や養育者を避ける傾向があります。この回避行動は、親と離れる期間が長いほど、より顕著になることがあります。

これらの子どもは、親を拒否することはないかもしれませんが、慰めや接触を自ら求めることもありません。回避型の愛着を持つ子どもは、全く知らない人に対して親の優先度が高くありません。

これは、養育者が子どもに感情的に対応しなかったり、拒絶した場合に起こり、虐待的またはネグレクトな養育者によって強くなります。養育者に頼ったことで罰せられた子どもは、将来、他人に助けを求めることを避けるようになります。

回避型の愛着スタイルを持つ大人は、他人に懐疑的です。感情的に自分を守ろうとして、他人と親密な関係を築くのを避けます。一方で、自立を重んじるため、自分に対しては肯定的な感情を持つことや、1人で何でもできるようになることもあります。

研究では、約7.0%の子どもが回避型の愛着スタイルを持つことが示されています。(4)

- 回避型の人は、拒絶や不承認への恐怖があり、親密さや脆弱性を避けるため、相手に飲み込まれたり、批判されることを恐れたりします。

- 視線を合わせるのを避け、悲しみ、怒り、恥といった感情を抑圧します。

- 幸せといったポジティブな感情でさえ、本能的に避けたい親密さにつながるため、脅威に感じることがあります。

- 本人にとって自立していると感じることが大切で、他人に頼ったり、感情を表したり、他人に感情的に近づかれたり、感情の共有を迫られたりするのを好みません。空気のような空間を必要とします。

- しかし、外見上は穏やかに見えても、心拍数の上昇など、内面では生理的ストレスを示すことがあります。

~ ~ ~ ~

4.無秩序・無方向型(または恐怖・回避型)愛着:Disorganized – disoriented attachment (Fearful-Avoidant Attachment)(8)

無秩序型愛着は、一貫性がなく予測しにくい行動を特徴とし、恐怖・回避型愛着スタイルと呼ばれることもあります。

このタイプの子どもは、親密さを切望すると同時に、それを本能的に恐れています。深い関係を求めますが、相手から距離を置いたり、攻撃的になったりします。親が安心と恐怖の両方を与えることが原因です。このタイプの子どもには不安行動と回避行動が混在するため、愛着スタイルを誤認しやすくなります。

これは特殊で強力なトラウマから生じる、不安定な愛着の最も稀で極端な形です。

以上、4つの愛着のスタイルを説明しました。

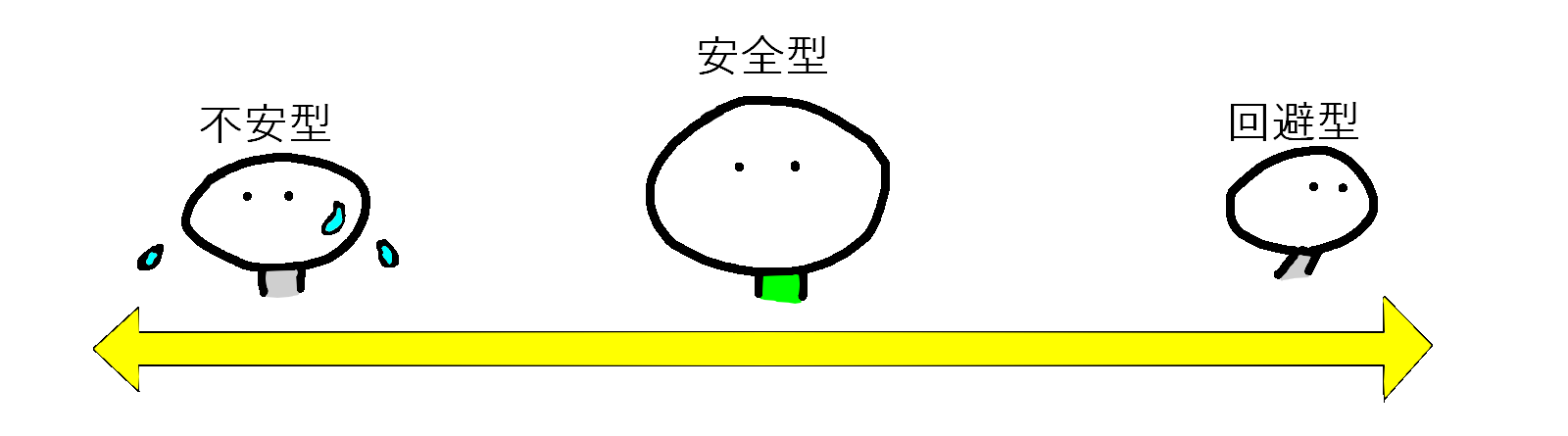

エインズワースは、回避型と抵抗型は、連続体の両端に位置し、安全な愛着はその中間に位置すると説明しています。無秩序・無方向型は左右を行ったり来たりします。

~ ~ ~ ~ ~

アタッチメント、デタッチメント、ノン・アタッチメントAttachment, Detachment, Nonattachment

このように、幼少期のアタッチメントは、大人になってからの健全なデタッチメントの形成に大きな影響を与えます。

さて、アタッチメントの4つのスタイルを紹介したところで、冒頭のアタッチメントとデタッチメントの話に戻りましょう。

実は、アタッチメントの反対の状態を表す言葉として、デタッチメント(Detachment)に加えて「ノン・アタッチメント(Non-attachment)」という言葉が使われることがあります。

この2つの言葉は「周囲の人や状況に振り回されない」という同じ意味を持つ言葉として扱われることもありますが、次のように若干異なる意味で使われることもあります。

デタッチメント:自分の感情を他人や物事から切り離すこと。コントロールを手放すこと

ノン・アタッチメント:何にも執着していない状態

違いが分かるでしょうか?

デタッチメントは他人や物事から離れること、距離を取ること、また距離を置いた状態を意味します。

デタッチメントの重要な点は、他人へのコントロールを手放すことにあります。

他人をどうコントロールするかではなく、自分自身をどうするか、自分の内面にフォーカスを移すことで、自律性、主体性、心の平穏を取り戻すことができます。

ノン・アタッチメントは、自分の目的や大義名分と統合し、今にフォーカスする心の状態です。

そこには欲望や、結果への期待、その他の執着はなく、自らの考えや感情にさえも内面的に振り回されていません。

つまり、デタッチメントが他人や物事に振り回されない状態を表す一方で、ノン・アタッチメントは自分自身にも振り回されていません。

デタッチメントは何か外的なものから自分を引き離すことですが、ノン・アタッチメントはもはや何にも執着していません。

ノン・アタッチメントの考えでは、そもそも私たちは何も所有していないのです。

何も所有していないので、何も失うことはありません。私たちが持っている物も、財産も、配偶者でさえも、一時的に預けられているだけです。だから「何かを失う」のではなく、ただ返すだけです。

それがノン・アタッチメントです。

~ ~ ~ ~ ~

さいごに

今回、主にアタッチメント理論を説明し、また、アタッチメント、デタッチメント、ノン・アタッチメントの3つの関係について紹介しました。

まず、自分の愛着のパターンを認識しましょう。自分の心の傾向を把握することは、より良い人間関係を築くための重要な第一歩です。

過去の経験、特に幼少期の親しい人たちとの交流や、回避や不安を与えた可能性のある人間関係を振り返ってみましょう。愛着スタイルの根源を理解することで、自分自身にやさしさを持ち、防衛行動の根源を理解し、それを徐々に解消していくことができます。

自分が「悪い」愛着タイプを持っていると思う必要はありません。

重要なのは、自分の考えや行動の背後にあるものを知ることです。

例えば、困った時に反応してくれる愛着対象がいなかった場合、回避的な愛着タイプ、つまり、自立し、社会的に距離を置くようになることは理にかなっています。それを知ることで正しく対処することができるのです。あなたの過去はあなたの責任ではありません。

また、既に大きくなったあなたは、社会に出て様々な人たちと出会うことになります。

その中にはバランスが取れた「人としてできた人」もいれば、ぶっきらぼうな人、やたらと攻撃してくる人、人を押さえつけようとする人、態度に一貫性がない人もいるでしょう。

すべての人が多かれ少なかれ、幼少期の体験を大人になってからの対人関係に引きずっています。それを理解できれば、相手の態度にいちいちイライラさせられることなく、温かさを持って接することができるかもしれません。

次にノン・アタッチメントについて言えば、これは境地です。誰もがたどり着ける世界ではありません。

仏教で言えば、「欲望、渇望、五欲から自由になること」である出離(しゅつり)やネッカンマ(Nekkhamma)です。一般人が達することができなくても悩む必要はないでしょう(笑)。

ノン・アタッチメントは、ギリシャ哲学で言えば「アパテイア(apatheia)」に近いです。

アパテイア(apatheia)は感情に邪魔されない心の状態です。無関心(apathy)ではなく、平静な心の状態を意味します。

感情的に他人に近づきすぎて影響を受けたり、世界から完全に離れるのでもなく、他人と距離を取るものの、世界の秩序の中にある状態です。このスイートスポットにたどり着くことができれば、心の平静さを維持できるのです。

~ ~ ~ ~ ~

参考文献

(1) Kendra Cherry, reviewed by David Susman, “What Is Attachment Theory? How early emotional bonds shape our hearts”, Verywell Mind, updated 2025/1/29.

(2) Kendra Cherry, reviewed by David Susman, “4 Types of Attachment Styles”, Verywell Mind, updated 2023/12/14.

(3) Sanjana Gupta, reviewed by Ivy Kwong, “What Does Secure Attachment Look and Feel Like? Plus How to Develop It”, Verywell Mind, updated 2024/4/18.

(4) “Prevalence of Different Attachment Styles in 9 to 12 years old School Children: A Cross-sectional Study”, Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2023 Oct, Vol-17(10): ZC57-ZC61, 2923/10.

(5) Wendy Wisner, “Navigating Anxious Ambivalent Attachment”, Verywell Mind, updated 2025/4/16.

(6) Anna Drescher, reviewed by Saul McLeod, Julia Simkus, “Avoidant Attachment Style”, SimplyPsychology, 2025/5/13.

(7) “Avoidant Attachment Style: Causes & Symptoms”, The Attachment Project, updated 2024/4/14.

(8) Rachael Green, “What Disorganized Attachment Looks Like in a Relationship”, Verywell Mind, updated 2023/6/20.