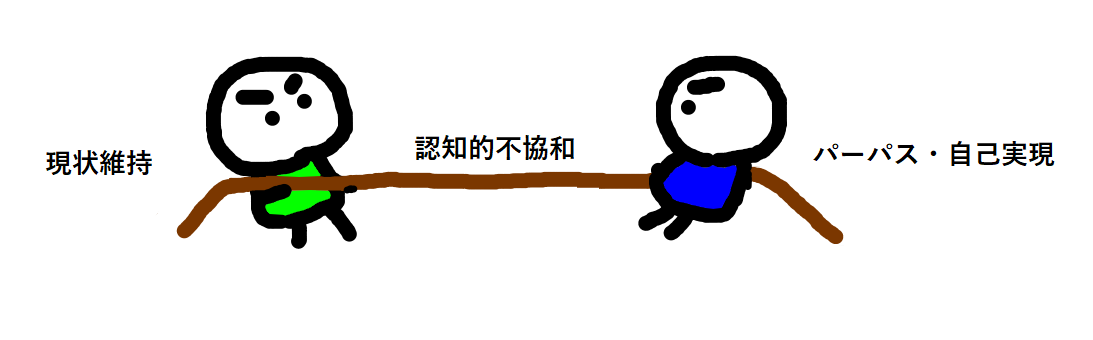

私たちの脳は矛盾する情報を嫌います。脳は、頭の中に既にある信念と反する新しい情報に不快感を引き起こします。この状態を認知的不協和と言います。しかし一方では、人が成長するには認知的不協和を乗り越えていかなければなりません。そのためには認知的不協和があることを受けとめ、目的(パーパス)と成長意欲で乗り越えていきます。

~ ~ ~ ~ ~

認知的不協和(cognitive dissonance)とは?

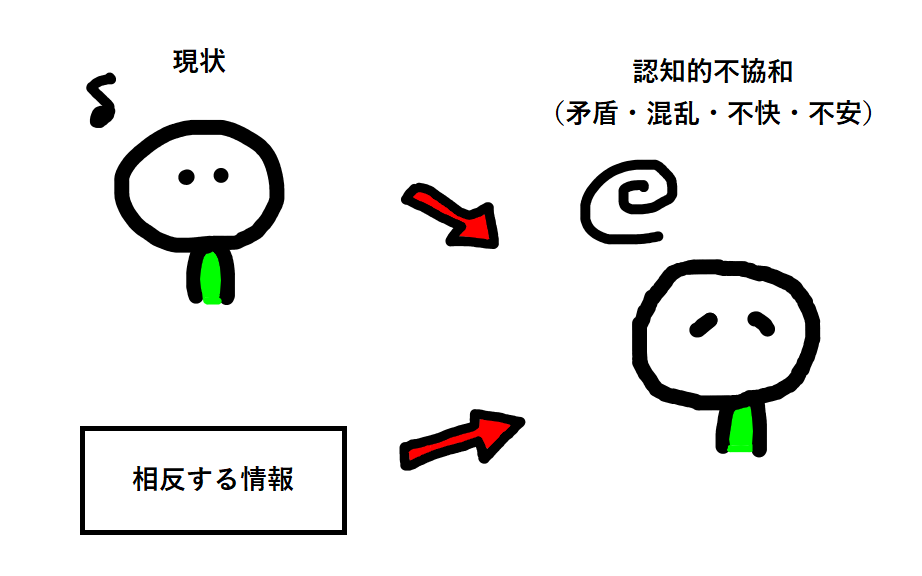

私たちの脳は矛盾する情報を嫌います。頭の中に既にある考えや信念と反する新しい情報が外からインプットされると、相反する情報が混在する状態に脳が不快感を引き起こします。この状態を認知的不協和(cognitive dissonance)と言います(1)。

認知的不協和が生じると、脳はその心理的な不快を解消し調和を取り戻すため、認知的不協和を減らす方法を探します。

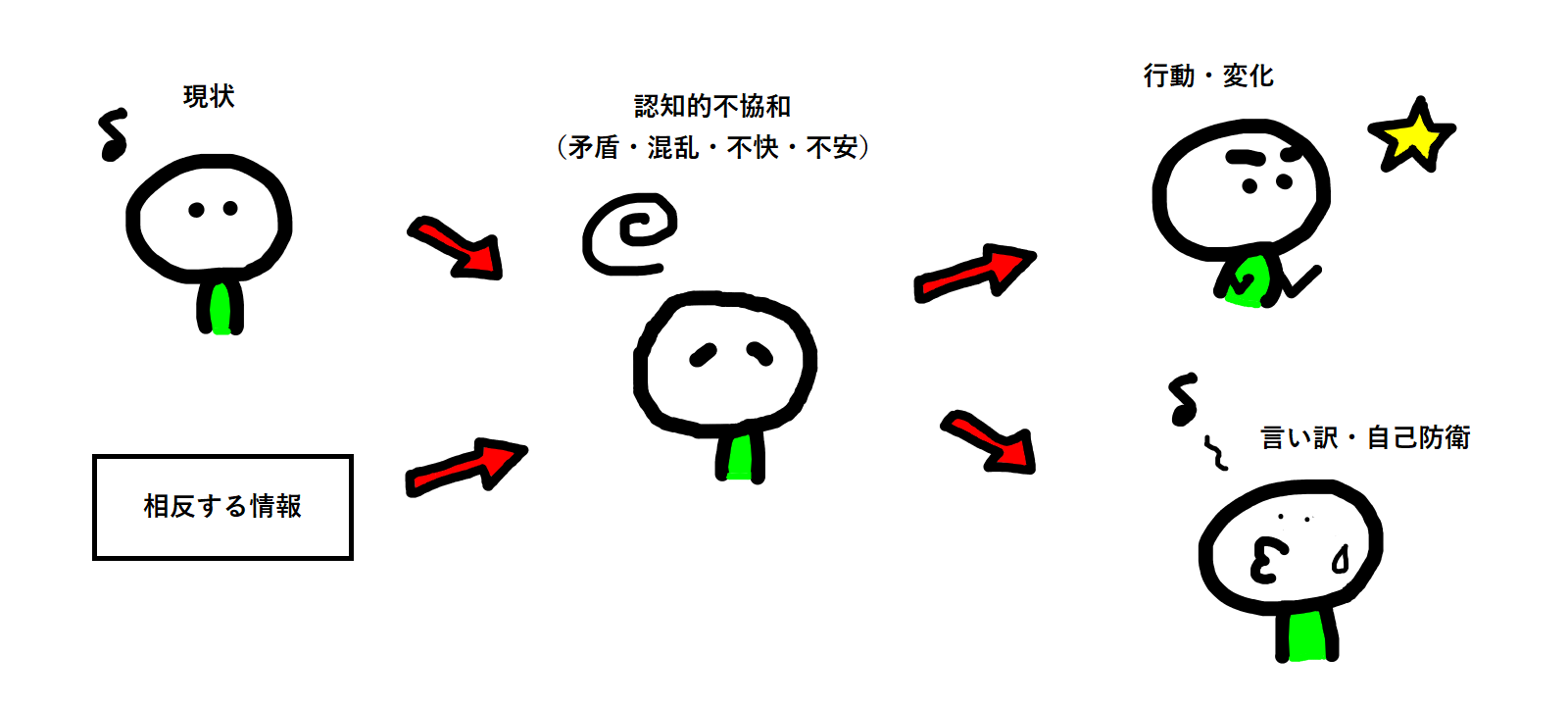

具体的には、以下の2つどちらかの方法で認知的不協和は軽減できます。

1)新しい情報を受け入れ、今までの考え方や行動を変える。

2)新しい情報を拒否する。具体的には、情報を無視したり、ねじ曲げたり、その情報の重要度を薄めたり、自分なりの解釈を加えるなどして、従来からの行動や考え方を正当化する。

認知的不協和:個人の事例

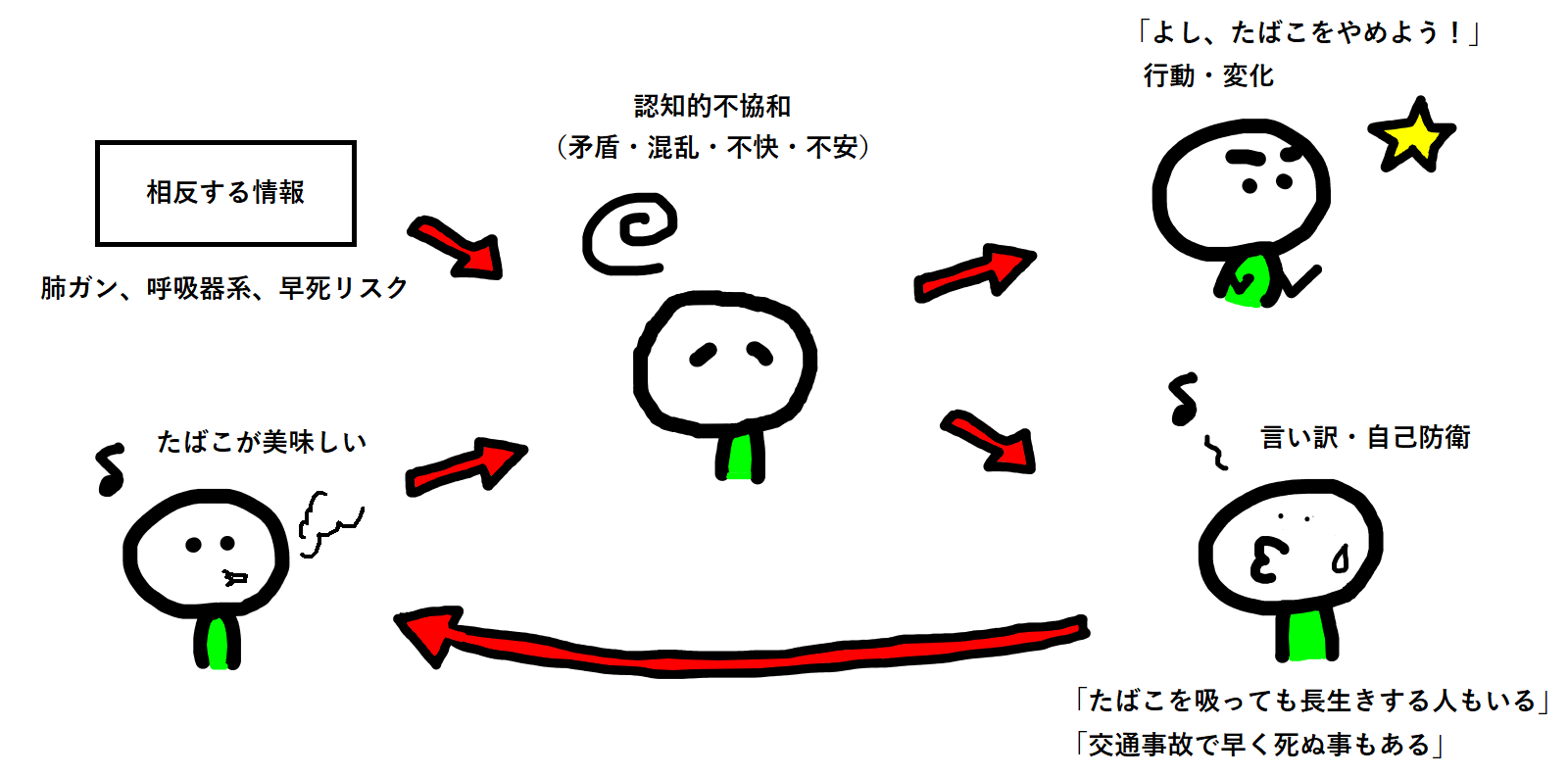

分かりやすい例として、たばこを吸う人の例を挙げましょう(2)。

下図のように、ほとんどの喫煙者は、肺ガン等の健康リスクを知りながら、たばこを吸い続けます。先に紹介した2つの方法のどちらかを選択して自分自身の矛盾を解消します。

1)1つ目の方法は、健康リスクを受け入れ、たばこをやめるというアクションを起こして矛盾を解消する方法です。

しかし、人間には現状維持バイアスがあり、また、ニコチンの依存性もあるため、喫煙者にとってやめるハードルは高く、通常は何か大きなきっかけがないと、この選択肢を取ることができません。

2)2つ目の方法は、健康被害の情報をそもそも無視したり、「たばこを吸っても肺ガンにならないかもしれないし、早死もしないだろう」、「たばこをやめても、交通事故や不慮の事故で早期死亡のリスクは常にある」など情報を軽視したり、問題をすり替えることで従来からの行動を正当化する方法です。

2つ目の方法は、1つ目の方法に比べてとても楽です。頭の中で情報の捉え方を変えるだけで、従来からの考え方との矛盾を解消でき、自分の行動を変える必要が全くないからです。

脳は、このように既にある考えや行動、信念を支持する情報を欲しがり、それに反する情報を無視したり集めようとしません。これは確証バイアス(confirmation bias)と呼ばれます。

人が変化するということは、認知的不協和がもたらす不安や心配を乗り越えて行動を変えることですが、これには、心の準備が必要で、またそれなりのスキルが必要な場合もあり、時間がかかります。

長く吸い続けたたばこをやめるといった、大きなハードルを乗り越えなけばならない場合には、何か「気づき」や「きっかけ」が必要になることも多いです。人にふと言われたり、何かの機会で物事を違う角度から「はっ」と見えるようになる出来事です。

下のYoutube動画は、カンヌ・ライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル(世界3大広告賞の1つ)で2012年に銅賞を受賞したタイの健康促進基金(Thai Health Promotion Foundation)の禁煙キャンペーンの動画です。

字幕が英語で申し訳ありませんが、映像を見るだけでだいたい分かると思います。

街角でたばこで吸っている大人たちに、小学生位の男の子と女の子がたばこを片手に近寄っていき、「火を貸してくれませんか?」とお願いします。

大人たちはその子供たちに「ガンになったら喉に穴を開けて手術をする事になるよ。怖いでしょ。」「早死するぞ。生きてもっと遊びたいだろう?」「いいか、たばこは毒なんだ」と諭します。

子供は別れ際、大人たちに一切れのメモ紙を渡し去っていきます。それにはこう書かれています。

「あなたは僕を心配してくれる。でもなぜ自分自身の心配はしないの?- You worry about me. But why not about yourself?」

このメモを見た瞬間、大人たちは「はっ」とします。

自分の行動と自ら発した子供への忠告が、彼らに強烈な認知的不協和をもたらしたのです。この広告後基金のホットラインへの電話は40%増加し、キャンペーンは大きな成果をもたらしただけでなく、国境を越えて世界中に広がりました。

~ ~ ~ ~ ~

認知的不協和:組織の事例

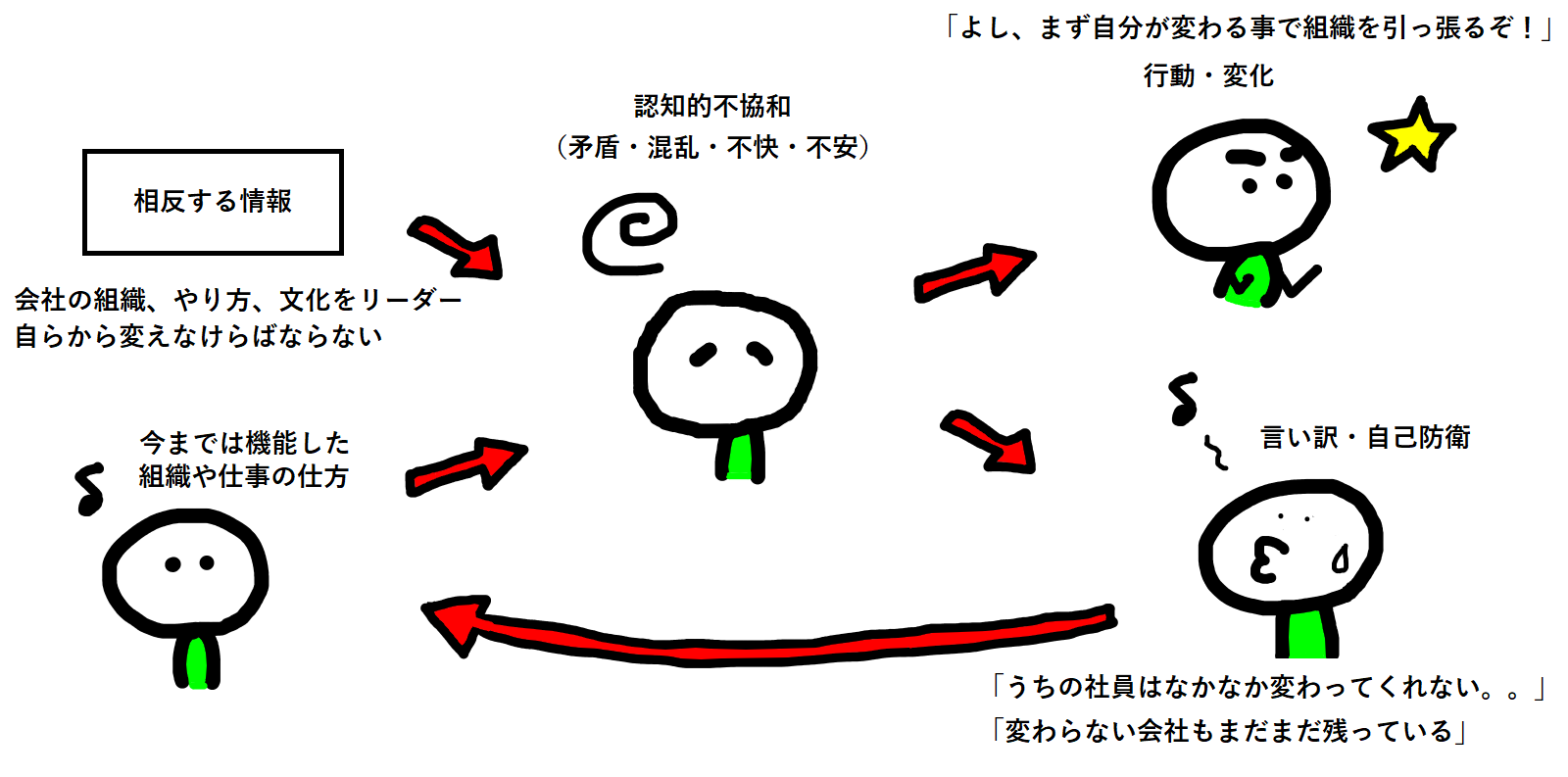

認知的不協和は個人だけでなく組織にも当てはまります(3)。

不確実性が高い世の中にあって、会社には変化が求められています。しかし、組織も個人と同様で、仕事のやり方や、考え方、組織の仕組みが何十年も定着した会社にとって、迫られている変化は、それまでの考え方や行動と相反するもので、認知的不協和をもたらします。個人と同様に、組織も不安に陥り混乱したり、抵抗します。

組織の場合も対応する方法は2つです。

1)1つ目の方法はビジネス環境の変化を受け入れ、会社も変化していく決断をすることです。なお会社の変革を実現するためには、まず組織のリーダーが率先して行動を変化する必要があります(4)。

2)2つ目の方法は、ビジネス環境の変化の情報を避ける、当社にはまだ影響は限定的など、情報を無視したり軽視する方法です。とは言え、ビジネス環境の変化が至る所で叫ばれる昨今、それを無視したり軽視し続けることは難しいです。

そのため、リーダー自身は行動を変えないが、従業員に変化を強要することが行われます。従業員が変わらないと嘆くことで、リーダー自身の認知的不協和を解消する方法です。しかし、外部からの認知的不協和に加え、リーダー自らが組織内部にこのような矛盾・ダブルスタンダードを作り上げてしまうと、従業員から大きな不信・不和を生み、組織は求心力を失いバラバラになっていきます。

先ほど紹介した確証バイアスの効果もあり、人は、認知的不協和に対して現状維持を選択し続けた場合、つまり、図の下側の負のループを繰り返せば繰り返すほど、そのループが強化され、図右上の行動の変化に移ることが難しくなります。

組織でも、リーダーが認知的不協和に対して、自分は変化しないという選択肢をいったん選んでしまうと、組織自らの意思で負のループを抜け出し行動の変化に移行することは難しくなります(5)。

また、選択肢のコンフリクト(対立)が大きいほど合理的な判断をするのが難しく(6)、認知的不協和が、大きな行動、強いコミットメントを求めるほど、「負の選択」にしがみつき、現状維持のループを死守しようとします。

このようになると、負のループから抜け出すには、先ほどの個人のケースと同様に、見方のフレームを大きく変えるような、なにかしらの「きっかけ」、トリガーとなる出来事が必要になります。

企業の場合、残念ながら、データ改ざんなどの不祥事が報道で全国に明るみになったり、会社が債務超過や経営危機に陥る事がこのトリガーになること事もあります。不祥事に至るまで組織自らの自浄作用では対処できず、負のスパイラルを降下し続けていく会社も残念ながら少なからず存在します。

~ ~ ~ ~ ~

認知的不協和を成長につなげる

世の中の情報から自らを遮断したり、変化を他人に押し付けて、現状維持を選択しても、残念ながら世の中はあなたが思い込んだようには止まっていてくれず、変化し続けます。

この文章を書いているのは、2021年7月、日本ではコロナウイルス第5波の直前、東京オリンピック開催直前という状況です。コロナウイルス、東京オリンピックに関しても、強烈な認知的不協和が存在し、多くの人が自分の現状維持を守る狭義な解釈や、他人に押し付ける見解を付け加えますが、コロナウイルスは、人間が都合良く解釈するようには動いてくれません。

では、この認知的不協和を乗り越えていくにはどうしたら良いのでしょうか?

変化とは現状から新しい状態に移ることです。つまり認知的不協和に対して、先に紹介した1つ目の選択肢を取る事です。

認知的不協和は、反対から見れば、既存の信念や態度を変えることで自分を変え成長できるきっかけでもあります。以前紹介したコンフリクト(意見の対立)とも共通するものですが、健全なコンフリクト(対立=不協和)は個人や組織に成長の機会を与えます。コンフリクトがない組織は、対立する意見の交換が出来ず、古く限られた情報でしか物事を判断せず、時代の変化に合わせて成長することができません。

1.認知的不協和がある事を受け入れる

認知的不協和を成長につなげるためには、まず人間の仕組みとして誰にでも認知的不協和が生じることを理解し受け入れます。

認知的不協和は、未知なる世界は危険な場所なので行くべきでないと脳が警告しているのです。不確実さは不安を掻き立てるもので、不確実な領域に踏み込むのを恐れるのは、人間の自然な反応だと受けとめることです。そして一方では、認知的不協和は成長するために避けて通れない過程であるとも認識することです。

認知的不協和を受けとめられれば、自分で自分を意識的にコントロールすることができます。

2.パーパス(目的)を明確にし、達成意欲で認知的不協和に打ち勝つ

認知的不協和の解消のため、私たちの脳は安心・安全な現状へと私たちを引き戻そうとします。

一方で私たちは、現状を打ち破り、何か新しいことを達成することも望みます。心理学者マズローは人間の欲求を5段階に分類しましたが、5段階目の最高レベルの人間の欲求は自己実現です(7)。つまり自分を成長させ、自分の目的を達成することです。

また、新しいことへのチャレンジや、その達成で、私たちの脳にはドーパミンが分泌されます。ドーパミンは、楽しさ、嬉しさ、モチベーションを高める神経伝達物質です。

私たちの脳は現状維持を望む一方、変化し成長すればそれはそれで喜ぶのです。言ってみれば、脳の仕組みそのものも矛盾しているわけです(笑)。

目標達成意欲、成長意欲によって、認知的不協和、現状維持バイアスに打ち勝つのです。

そのために明確で強い目的(パーパス)を持ち、達成したい目標や望む結果を明らかにするのです。強いパーパスを持つことで現状と未来の間にある溝が明らかになり、そこに未来への道が築かれます。この未来へと繋がる道は「パーパス=行き先」を明確にすることで見えてくるのです。そして道ができることで、その道を一歩一歩進んでいけるのです(8)(9)。

~ ~ ~ ~ ~

最後に

先ほど紹介した東京オリンピックですが、コロナ禍前は復興五輪とか、おもてなしなどのメッセージが掲げられていました。コロナによって世界は一変してしまったので、本来は目的や意義の再定義が必要だったはずですが、なし崩し的に開催直前まで来てしまったのがとても残念です。

コロナウイルス対応に限らず、私たちの社会は矛盾だらけです。私たちは多くの認知的不協和に対して、知らず知らずのうちに情報を無視・軽視・歪曲し、現状を維持する選択を取っています。

例えば環境問題にしても、いくら環境負荷軽減を訴えても、環境に負の影響をひとつも与えず生活することは、誰一人できないでしょう。そういう意味で認知的不協和を完全に解消することは出来ません。しかし、誰でも影響を少しでも軽減する取り組みを行うことは可能です。

大切なのは、どんなことでも、どんなに小さくてもいいので、認知的不協和の負のループから抜け出し、行動を起こすことです。

~ ~ ~ ~ ~

参考文献

(1) Festinger, L., “A Theory of Cognitive Dissonance”, California: Stanford University Press, 1957.

(2) “認知的不協和“, wikipedia

(3) Omer Caliskan, Gokce Gokalp, “A Micro-Level Perspective in Organizational Change: Cognitive Dissonance, Sense-Making and Attitude Change“, Educational Administration Theory and Practice journal. 26. 719-742, 2020.

(4) Maya Vujosevic, “The Effects of Leadership Style and Cognitive Dissonance on Team Success“, 2011/6.

(5) Jeff Stibel, “CEOs and Cognitive Dissonance“, Harvard Business Review, 2008/7.

(6) “The Cognitive Dissonance of the CEO“, Ed Batista, 2018/7.

(7) Abraham Maslow, “A theory of Human Motivation“, the journal Psychological Review, , 50, 370-396, 1943.

(8) Kevin Aillaud, “Why Change is Difficult“, The Alpha Male Coach, 2021/1.

(9) Emily Lawson, Colin Price, “The psychology of change management“, McKinsey & Company, 2003/6.