企業の存在意義を示す「パーパス」と経営者や従業員の行動のデカップリングが起きています。社会問題に対して行動を起こすのは大変ですが、パーパスを掲げるだけなら簡単でコストもかかりません。高尚に掲げられたパーパスを有害な行動の「隠れ蓑」として利用して、責任から巧みに逃げているのです。

~ ~ ~ ~ ~

はじめに

企業の目的を示す「パーパス」という言葉は、ここ数年で日本でも経営の世界に完全に浸透しました。

多くの企業が「パーパス」というカタカナを使って会社の存在意義を掲げ、企業は利益を追求するだけでなく社会的価値を追求するものだと大胆に宣言しています。

人々は、企業に単なる取引以上のものを期待しています。

顧客、従業員、そして投資家は、企業が何を売るかではなく、何を体現しているかに目を向けています。

エデルマン・トラスト・バロメーター2025(Edelman Trust Barometer 2025)によると、世界中の消費者の71%が、政府だけでなく企業も社会変革を主導すべきだと考えています。そして、先見性のある企業はそれに耳を傾けています。

その一方で、理念の最上段に掲げられた「パーパス」と、社会問題や環境問題への実際の社内の取り組みが乖離しているケースは少なくありません。

なぜなのでしょうか?

このずれは単純に企業努力が足りないからでしょうか?

「パーパス」をビジネスケースとして提示する「流行り」に乗っているだけだからでしょうか?

あるいは、もっと作為的で、企業が社会的イメージと利益の両方を簡単に獲得するための道具として、意図的に利用しているだけなのではないしょうか?

以前、私が翻訳した書籍『仕事ではなく世界を変えよう 「パーパスの神話」に騙されないために』を通して、パーパスに存在するこのような「表と裏」の問題提起をしました。それから4年の月日がたち、日本にもパーパスが浸透した今、再度、この問題に光を当てます。

~ ~ ~ ~ ~

企業のパーパス

2019年8月19日、アメリカの大手企業200社以上のCEOからなるロビー団体であるビジネス・ラウンドテーブル(Business Roundtable)は「企業のパーパスに関する声明(Statement on the Purpose of a Corporation)」と題する宣言書を発表しました。(1)

アップルから、GAP、マッキンゼー、ウォルマートまで、錚々たる企業のCEO181名(最新版では172名)が署名した1ページの宣言文の最後には、次のように書かれています。

「ステークホルダーすべてがなくてはならない存在です。私たちは、企業、地域社会、そして国家の未来のために、すべてのステークホルダーに価値を提供することを約束します」

この宣言書に至るまでには経緯があります。

1980年代、ビジネス・ラウンドテーブル(BRT)の理念は、従業員、地域社会、その他のステークホルダーの重要性をすでに反映したものでした。

1994年、バートレットとゴーシャル(2)(3)は、経営トップの役割を戦略策定でなく、パーパスの定義へ転換すべきだと提唱します。企業が社会で担う広範な役割を軽視しているとの見解からでした。

しかし、企業買収が盛んになり、買収者からの圧力や彼らへの配慮もあり、1997年、ビジネス・ラウンドテーブルの理念は、「企業の主たる目的は、株主に利益をもたらすことである」という株主至上主義に変更されます。

時が立ち、1997年の文言は、健全な経営を行う企業のあり方を反映していないという批判が再燃します。そのため、2019年、企業は顧客、従業員、サプライヤー、地域社会、株主などすべてのステークホルダーに長期的な価値を提供すると宣言する新たな声明が採択されたというのがその経緯です。

~ ~ ~ ~

企業のパーパスと利益は共存できます。(4)

数千社に及ぶ企業における150万人以上の従業員レベルの観察に基づき、企業のパーパスを、従業員が感じる仕事への意義と影響力として定量化した調査の結果、企業が明確な目的を持つ場合、従業員は仕事により大きな意義と影響力を感じることが示されています。

また、高い目的意識を持つ企業は、市場平均を年間5~7%上回る業績を上げており、成長速度も速いことも分かっています。

しかし、このパーパスには大きな問題があります。

多くの会社で、理想と現実が乖離しているという問題です。

~ ~ ~ ~ ~

パーパスと実際の行動の乖離(5)

多くの研究が、企業のパーパスが必ずしも経営者や従業員の行動に結びついていないと指摘しています。(6)(7)(8)(9)(10)

つまり、企業のパーパスから実際の行動が切り離されています。

それを裏付ける、研究者の調査による次のような様々な指摘があります。

① 企業は、自らの正当性と企業イメージを維持するために、パーパスの旗印のもと、社会的に望ましい主張を行うものの、実際は、業績を向上させるような形で取り組みを進めることができないだけでなく、さらに悪いことに、高尚に掲げられたパーパスを有害な行動の「隠れ蓑」として利用している可能性がある。(7)(11)(12)(13)

② 株主至上主義からのステークホルダー至上主義への方針の大転換は、多くの会社で株主や取締役会の承認事項であるはずだが、委任状等で言及した会社はほとんどなく、機関決定もされていない。(14)

③ 企業は成果が見られる部分のみを強調し、否定的な印象を与える情報は省略または不明瞭にする。(15)(16)(17)(18)

④ 社会的目標または環境目標を達成するには、大規模な投資と組織慣行の大改革が必要となり、コストと手間がかかりすぎるため、実際に取り組むことは難しい。(19)

パーパスを掲げること自体はコストがかからないため、組織の正当性を維持しつつ、実際の取り組みを回避するのに便利である 。(20)(21)(22)(23)

⑤ さらに、企業の社会的目的を掲げる戦略が形骸化していることで、パーパスに対して前進を阻むだけでなく、後退しているリスクさえある。

⑥ 結局、企業のパーパスは、私たち個人が行う新年の決意や抱負と同じように、簡単に立てることができるが、破っても大きな影響のないものであり、仮に作成した時には少しは行動に移そうと思っていたとしても、三日坊主どころか何も実施されない。(24)

私自身、日本のプライム上場企業の何社かで、実際にパーパスの作成に関わった経営企画部の方々とお話ししたことがありますが、彼らも「語感が良く共感を得やすいパーパスを並べているだけで、実際の行動に落とし込んで真剣に実施しようとは誰も思っていない」と明言しています。

~ ~ ~ ~ ~

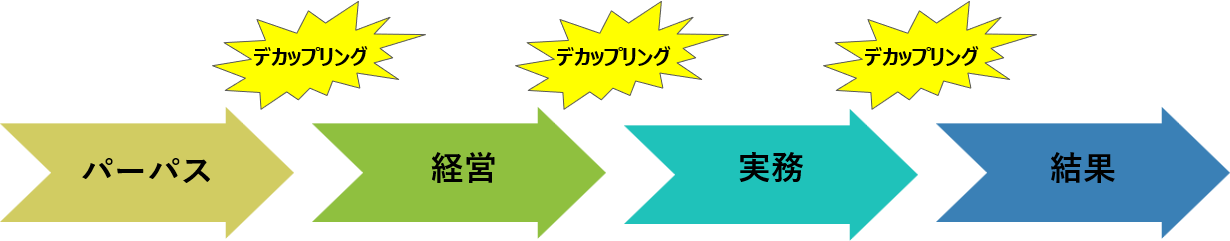

パーパスのデカップリング

「デカップリング(Decoupling)」という言葉があり、様々な意味で使われています。

環境問題においては、デカップリングは「環境と経済を切り離す」、つまり、環境負荷を増やすことなく経済を成長させることが可能だという主張を表す言葉です。

国際経済学や通商政策の分野では、「国と国の経済を切り離す」、つまり、グローバル化によって過度に相互依存化した経済からの振り戻しとして、ある国が他の国から経済的影響を受けにくくすることを意味しています。

組織論におけるデカップリングは、組織が正式に方針を示しても、日常業務でその方針を実行するプロセスがないこと、プロセスがあっても実施されていない、あるいは、効果を上げていない計画と現実とのギャップを指します。企業のパーパスと実際の行動の乖離はこのデカップリングにあたります。

組織論においてデカップリングという言葉は1970年代に初めて言及され、それ以来、幅広く研究の対象となってきました。(25)

デカップリングの状況、理由、プロセス、そしてデカップリングの背後にある意図などの研究です。

組織でデカップリングが発生しているということは、想定する仕事と実際に行われた仕事の間にギャップがあるため、問題があることを意味します。組織においてデカップリングが起きる原因は大きく3つあります。(26)

1.意図的なデカップリング(パーパスと経営のデカップリング)

経営陣に採用したパーパスを実行する意図がなく、象徴的に掲げることのメリットを享受したいだけの場合、デカップリングは意図的です。なぜ意図的にデカップリングするかというと、大きな苦労を要せずに、社会的な評価を得ることができるからです。

2.意図的でないデカップリング

(1) 経営と実務のデカップリング

デカップリングの全てが意図的であるわけではありません。つまり、パーパスの実現を企業として目指しているが、内部のコンセンサスが不十分であったり、経営者の意図が十分に伝わっていないことにより、経営と実務の間に意図せずデカップリングが起きることがあります。

(2) 実務と結果のデカップリング

実務と結果の間の意図せぬデカップリングもあります。

実務と結果のデカップリングとは、実際に方針が実施されているものの、結果との関連性が弱い状態を指します。

つまり、手段が結果に適切にリンクされていないのです。手順に従って作業を行うこと自体が目的化してしまい、本来の目的と切り離されてしまっているケースなどがこれに該当します。

まとめると大きく3つの原因があることになります。

- パーパスと経営の意図的なデカップリング

- 経営と実務の意図的でないデカップリング

- 実務と結果の意図的でないデカップリング

このうち、最も深刻で、最も多くの企業に蔓延していて悪質なのが、パーパスと経営の意図的なデカップリングです。つまり、組織が社会から正当な評価を得るためにパーパスを正式に採用する一方、日常業務ではそれを実行するプロセスを持たないパーパスの乖離です。

~ ~ ~ ~ ~

企業が持つ2つの顔

企業には2つの顔があります。(27)

1つは、ホームページやテレビコマーシャルなどの媒体を通して、顧客、当局、地域社会、将来の従業員、学生や子供たちなど、外部に映し出されるアイデンティティ、文化、価値観、事業内容などです。もう1つはそれとは異なる、企業の内部に実際に存在する実際の顔です。

組織の二面性そのものは決して目新しい概念ではありません。

古くから、企業の不正の多くはこの二面性が存在することで起きています。

新入社員が就職後すぐ会社を辞めていくのも、入社してからその二面性に気が付くからです。

「デカップリング」という言葉を使うことで、多くの企業において、外部からの印象と内部の実情を分離することが「意図的な戦略」であることをとてもよく表すことができます。

デカップリングによって、二面性を高度なレベルに引き上げ、対外的なシステムがあたかもリアルであるかのように見せるのです。

例えば、多くの会社のISOシステムは、毎年の再認証前に「導入」され、監査が終了すると「解除」され、内部のシステムに再び切り替わるようになっています。デカップリングによって、毎年決まった時期にこの「儀式」を行うためのプロセスを導入し、外部要件に準拠しているという証明を与えることができるのです。

ISO、コンプライアンス、BCP、ESG、サステナビリティなど、企業には多くの内部統制や社会的責任の証明が次から次へと要求されています。しかし、多くが同じように形骸的に対応されるのみで、システムを構築するのではなく資料を作るだけです。

グリーンウォッシュという企業の矛盾を示す言葉が広まっていても、組織の右耳から左耳へと通り抜けていて、実態とはかけ離れた、イメージ最優先の企業CMを臆面もなく流し続けます。

なぜ、このようなデカップリングが起きるかというと、組織は外部からの期待に応えることで得られる様々なメリット(例えば、正当性の向上、評判の向上、人材へのアクセス、仕事の獲得など)を、コストのかかる大幅な変更を加えることなく、最小限の手間で得ることができるからです。

簡単に言えば、2つの顔を持つことで、組織はコストをかけずにこのようなメリットを享受できるのです。

コンプライアンス、BCP、ESG、サステナビリティは、経営者に説明責任、社会的責任を求めるものですが、経営者は書面上体裁を整えることでその本質的な責任をうまく回避しています。むしろ書面上体裁を整えることが会社がやるべき仕事だと信じてさえいます。

最近の調査によると、注目すべき事象の41%がESG報告書で開示されていないことが明らかになりました。これは、この問題がますます深刻になっているという主張を裏付けています。

さらには、本来責任を追求する側も、会社よりの判断をすることでそれを容認してしまっているのです。

つまり、企業側だけでなく、システム全体が形骸化しているのです。

公認会計士などによる外部監査でさえメスを入れ切れません。様々な要件が生まれることで得をしているのは、これらの業務を請け負う会計コンサルタントやビジネスコンサルタントや監査団体だからです。

しかし、その弊害は甚大です。

デカップリングを繰り返すことで、企業は、何に対しても形式的に対応することがすでに習慣になってしまっています。そして、形式的に対応しているだけなのに、何か意味のあることをしている、仕事をしていると錯覚すらしています。実際は生産的なことは何一つしていないのに、です。

デカップリングは、倫理的な問題も引き起こします。長年にわたるデカップリングの慣行によって、組織が市場に虚偽の情報を提示したり、故意に誤ったデータを提出したり、アピールを目的とした架空のプログラムやポリシーを作成したりするなど、道徳性をむしばんでいくのです。長年の不正がある時明らかになり、社会に晒される数多くの過去の事例と同じ道のりを進んでいるのです。

残念ながら、パーパスにおいてもデカップリングが起きています。

今までの様々な要求をかわすために積み上げてきたデカップリングシステムを利用し、その延長線としてパーパスを策定しています。様々な要求に形骸的に対応することに完全に慣れてしまって、意図的であるというより、ほとんど無意識に近い感覚まで習慣化されたからです。

そのようなパーパスは目的や存在意義ではなく、見せかけの道具です。

「ちゃんとパーパスを掲げていますよ!」とアピールすることで、本来企業が行わなければならないことを避けて、ステークホルダーを煙に巻いているのです。

~ ~ ~ ~ ~

さいごに

社会は会社に社会的目標の達成を強く期待しています。しかし、経営者の関心はそれを達成することではなく、達成したように見せることにあります。

多くの会社がパーパスでうたっているように、もし会社が数多くのステークホルダーのために存在するのであれば、それぞれのステークホルダーの利害を具体的にどのようにして実際の組織や運営に当てはめていくかの真剣な議論が必要になるはずです。

しかし、誰かに強制されない限り、そこまで真剣に考える主体性は今のほとんどの企業にはありません。

では、どうすれば問題は解決するのでしょうか?

この問題を深く掘り下げていくと、その根本にあるのは会社の経営者至上主義にあることに突き当たります。

実は、資本主義でも、株主至上主義でも、顧客主義でも、ステークホルダー主義でも、環境保護主義でもない、経営者至上主義、つまり、会社は経営者が支配し、従業員は経営者のために働く、社外取締役を抑え、物言う株主もできるだけ抑え込もうとするなど、経営者を中心に置いた組織の運営、経営者による会社支配が蔓延しているのです。

そのため、トップの意思が形だけなら、どんな制度や外圧も骨抜きになります。

企業がパーパスを掲げるなら、それが「経営判断の指針」になっていなければ意味がありません。

たとえば、不採算になっても環境基準を守る覚悟があるか?ESGより利益を優先しないか?という対立する質問に答えを持っておかなければなりません。

コンプライアンスを「書類作成イベント」から、「日常業務と一体化した改善活動」へ変える必要があります。これにはESG行動に貢献した人を昇進させるなど、評価制度や人事制度との連携が不可欠です。

パーパスそのものについていえば、「共感を集める言葉」ではなく、判断基準、行動基準など、行動との連携が必要です。例えば、「環境に優しい社会をつくる」のなら、「自社排出量を何年までに何%削減」など逃げ道のない目標を具体的に示し、そのための行動を示すのです。

これと対をなす問題は、会社の経営者に倫理観が欠けていることです。

正確に言うと、倫理観の高いリーダーは経営のトップにたどり着けない仕組みになっています。

不思議なことに、日本では、従業員に必要な資質やスキルは細かく定義するのに、最も重要な役割を担う代表取締役や社長に必要な資質や基準は明確に定義されません。

あるのは、同じ会社の仲間たちの中で、権力闘争に勝ち残ったものが経営者に選ばれるというルールです。このルールのため、経営者には「ボス」という立場でのグループへの帰属意識が強い一方で、社外のステークホルダーに対する意識が薄いのです。

ただし、日本の企業にも光はあります。

日本の企業の中にも、次期社長や役員に求められる資質や人物像を明確にするとともに、外部機関を活用した第三者評価や360度評価を行っている企業があります。

また、取締役会全体の実効性評価を行う企業、社外取締役が取締役会の議長を務める企業、多様な視点を取締役会に取り入れる企業、役員全員が中期経営計画と連動した個人目標を設定し定量評価する企業も出てきています。

このような本気の取り組みをする会社を社会全体が高く評価するとともに、逆にそのような取り組みをしない会社の社会的評価を大きく下げる仕組みが必要です。

トップから変わらないと何事も変わらないので、できないトップにはそこから降りてもらうしかないからです。

~ ~ ~ ~ ~

参考文献

(1) Lucian A. Bebchuk, Roberto Tallarita, “Will Corporations Deliver Value to All Stakeholders?”, ECGI Working Paper Series in Law, Working Paper N° 645/2022, 2022/5.

(2) Christopher A. Bartlett and Sumantra Ghoshal, “Changing the role of top management: beyond strategy to purpose”, Harvard Business Rev 72(6):79–88, 1994.

(3) Nikolai Brosch, “Corporate purpose: from a ‘Tower of Babel’ phenomenon towards construct clarity” J Bus Econ 93, 567–595, 2023.

(4) Claudine Gartenberg and George Serafeim, “181 Top CEOs Have Realized Companies Need a Purpose Beyond Profit”, Harvard Business Review, 2019.

(5) Sarah Kaplan, “The Promises and Perils of Corporate Purpose”, Strategy Science 8(2):288-301, 2023.

(6) Gary R. Weaver, Linda Klebe TreviÑo, Philip L. Cochran, ”Integrated and decoupled corporate social performance: Management commitments, external pressures, and corporate ethics practices”, Acad. Management J. 42(5):539–552., 1999.

(7) Christopher Marquis, Cuili Qian, “Corporate social responsibility reporting in China: Symbol or substance?”, Organ. Sci. 25(1):127–148., 2013.

(8) Donal Crilly, Morten T. Hansen, Maurizio Zollo, “The grammar of decoupling: A cognitive-linguistic perspective on firms’ sustainability claims and stakeholders’ interpretation”, Academy of Management Journal, 59(2), 705–729., 2016.

(9) Peter Tashman, Valentina Marano, Tatiana Kostova, “Walking the walk or talking the talk? Corporate social responsibility decoupling in emerging market multinationals”, Journal of International Business Studies; Basingstoke Vol. 50, Iss. 2, (Mar 2019): 153-171., 2019.

(10) James D. Westphal, “Systemic Symbolic Management, Corporate Social Responsibility, and Corporate Purpose: A Cautionary Tale”, Strategy Science 8(2):221-232., 2023.

(11) Donal Crilly, Maurizio Zollo, Morten T. Hansen, “Faking It or Muddling Through? Understanding Decoupling in Response to Stakeholder Pressures”, Academy of Management JournalVol. 55, No. 6, 2012/5.

(12) Gail Whiteman, William H. Cooper, “Decoupling Rape”, Academy of Management DiscoveriesVol. 2, No. 2, 2016/5.

(13) Jiao Luo, Aseem Kaul, Haram Seo, “Winning us with trifles: Adverse selection in the use of philanthropy as insurance”, Strategic Management J. 39(10):2591–2617., 2018/8.

(14) Lucian A. Bebchuk, Roberto Tallarita,“Will corporations deliver value to all stakeholders?”, Vanderbilt Law Rev. 75:1031–1091., 2022.

(15) Eun-Hee Kim, Thomas P. Lyon, “Strategic environmental disclosure: Evidence from the DOE’s voluntary greenhouse gas registry”, J. Environ. Econom. Management, 61(3):311–326., 2011/5.

(16) Christopher Marquis, Cuili Qian, “Corporate social responsibility reporting in China: Symbol or substance?”, Organ. Sci. 25(1):127–148., 2014.

(17) Kira R. Fabrizio, Eun-Hee Kim, “Reluctant disclosure and transparency: Evidence from environmental disclosures”, Organ. Sci. 30(6):1207–1231., 2019.

(18) Daphné Baldassari, Sarah Kaplan, Aaron Dhir, “Hiding in plain sight: Firm strategic responses to diversity disclosure requirements”, Working paper, Rotman School of Management, University of Toronto, 2022.

(19) Rebecca Henderson, “Tackling climate change requires organizational purpose”, AEA Papers Proc. 110:177–180., 2020.

(20) Ruth V. Aguilera, Deborah E. Rupp, Cynthia A. Williams, Jyoti Ganapathi, “Putting the S back in corporate social responsibility: A multilevel theory of social change in organizations”, Acad. Management Rev. 32(3):836–863., 2007.

(21) Magali A. Delmas, Michael W. Toffel, “Organizational responses to environmental demands: Opening the black box”, Strategic Management J. 29(10):1027–1055., 2008.

(22) J. Alberto Aragón-Correa, Alfred Marcus and Nuria Hurtado-Torres, “The natural environmental strategies of international firms: Old controversies and new evidence on performance and disclosure”, Acad. Management Perspect. 30(1):24–39., 2016.

(23) James D. Westphal, “Systemic symbolic management, corporate social responsibility, and corporate purpose: A cautionary tale”, Strategy Sci. 8(2):221–232., 2023.

(24) Jill E. Fisch, Steven Davidoff Solomon, “Should corporations have a purpose?”, Texas Law Rev. 99:1309–1346., 202.

(25) John W. Meyer and Brian Rowan “Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony”, American Journal of Sociology, Vol. 83, No. 2, pp. 340-363, 1977/9.

(26) Martin de Bree, Annemiek Stoopendaal, “De- and Recoupling and Public Regulation”, Organization Studies, Vol. 41(5) 599–620, 2020.

(27) James Pomeroy, “Decoupling, organisations with two faces”, 2025/1/5.