世界では毎年1,200万人もの少女が18歳未満で結婚しています。1分間に23人もの割合です。前回に続き、ソーシャルノーム(社会規範)が社会問題に及ぼす影響、様々な要素がいかに深く絡み合っているかを、児童婚(Child Marriage)の問題を通してみていきます。

~ ~ ~ ~ ~

はじめに

前回、ソーシャルノーム(社会規範)について説明しました。

世界の様々な社会的課題を解決するには、ソーシャルノーム(社会規範)が変わっていく必要があります。今回は、アフリカやアジアなどの途上国にまだ多く見られる児童婚(18歳未満の幼過ぎる年齢での結婚:Child Marriage)の問題を通して、その背景にあるソーシャルノーム(社会規範)と関連する課題を見ていきましょう。

「Girls Not Brides(少女たちは花嫁ではない)」は、児童婚の撲滅と、少女たちが潜在能力を発揮できる社会を目指す、1,500以上の市民社会組織のグローバルパートナーシップですが、そのホームページによると、世界では毎年1,200万人もの少女が18際未満で結婚しており、それは1分間に23人もの割合にもなります。

~ ~ ~ ~ ~

児童婚(Child Marriage)の問題の背景(1)(2)(3)(4)

児童婚の問題は、他の多くの社会的課題と同様、単純ではありません。

娘を幼いうちに花嫁に出す問題と一言で言っても、背景にある社会環境や動機は同じではありません。

まず、子供を幼いうちに花嫁に出す家族は貧しい場合があり、特に女性が経済的に活躍できる機会が少ない地域では、娘の結婚を経済的な理由に利用することがあります。経済的な理由と言っても、家族のための経済的な理由である場合と、娘のための経済的な理由があります。つまり、残った家族の生活のためである場合と、娘の安全や将来を思ってそうする場合があります。

一部のアフリカの国々では、花嫁は嫁ぎ先から貴重な労働者とみなされ、金銭や家畜などと交換される一方で、逆に負担とみなされる地域もあります。

南アジアや中東ではいまだ結婚持参金の習慣が残る国も多く、花嫁の年齢が低いほど結婚持参金が安くすむ場合は、娘を早く花嫁に出すインセンティブが発生します。

結婚式の費用を抑えるために、娘たちを一斉に結婚させることもあります。

ある地域では、家族を支えるため、早く結婚してこどもをたくさん産むことが期待されます。

この問題解決のために、女の子たちに教育の権利や機会を与える取り組みが行われています。

しかし、現地で教育がもろ手を挙げて歓迎されるわけでもありません。

両親が教育を受けなかった場合、両親にとって学校は未知なる場所です。女の子が教育を受けると、お金や時間が取られる上に、妻や母としての伝統的な家庭内の役割を果たそうとしなくなり、夫を見つけるのが難しくなるのではないかと恐れる両親もいますし、高度な教育を受けて成功した女性は都会に出て、ほとんど村には残らない前例があることから、そもそも教育自体を良く思わないこともあります。

また、学校に行くことで他の生徒から悪い影響を受けたり、暴力に巻き込まれたり、異性と接する機会が増え、むしろ妊娠や結婚が早まったり、更には登下校時に誘拐されるリスクさえあります。

ただ単に女の子たちに教育の機会を与えるのだけでなく、どのような教育をどうやって与えるのか、また、両親や家族、部族など、地域の人たちにも、児童婚の有害性や、教育がもたらす経済的機会などを理解してもらうため、地域の人を巻き込んだ教育や対応が必要になります。

早期結婚が宗教やその地域の伝統上の理由である場合、宗教上の決まりや地域のしきたりに背くことは、家族や部族全体の不名誉につながります。

また、結婚は家族と家族がつながることであり、お見合いも含めて、コミュニティにおける関係構築に使われることもあります。

さらには、万が一、娘が結婚前に妊娠してしまったら結婚が困難になるだけでなく、もし婚約後に発覚したら嫁ぎ先にも大きな迷惑をかけてしまいます。社会の貞操観念や社会規範から逸脱することの恐れ、周囲から冷たい視線を浴びる不安もあります。

つまり、社会や周囲の人たちとの関係も問題に大きく影響しています。

~ ~ ~ ~ ~

集団的行動と児童婚

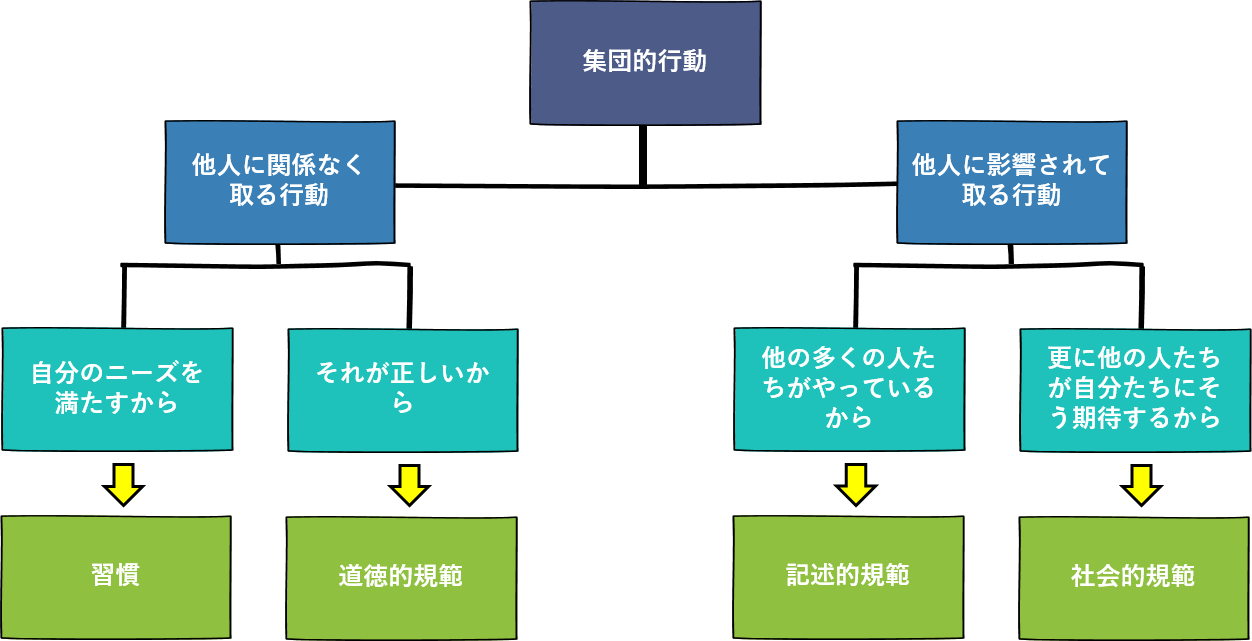

前回、下図のように「グループの集団的行動」を4つに分類しました。

1.習慣:自分のニーズを満たすために取る行動

2.道徳的規範:道徳的に正しいと思うから取る行動

3.記述的規範:他の多くの人たちがやっているから取る行動

4.社会的規範:更に他の人たちが自分たちに期待するから取る行動(=ソーシャルノーム)

図:集団的行動の分類

adapted from (2), Bicchieri and Penn Social Norms Training and Consulting Group

例えば、父親の立場から見た、娘を早く嫁に出すというグループ(部族、地域等)の集団的行動は、以下のように分解できます。

1.習慣:自分のニーズを満たすために取る行動

– 子供(娘)に教育は要らない

– 自分(家族)の経済的動機

– 幼いうちに花嫁に出す方が面倒が少ない

– 娘はどうせ嫁に出るので、将来面倒を見てくれない

– 女性が主張し活躍する社会は、男性にとって既得権の侵害、雇用を奪われる事を意味する

2.道徳的規範:道徳的に正しいと思うから取る行動

– 花嫁になるまで、貞操を守り、純潔でなければならない

– よって、問題につながるリスクは避けたいし、問題になる前にはやく結婚させたい

3.記述的規範:他の多くの人たちがやっているから取る行動

– 周りの父親も同じように、若いうちに娘を嫁に出している

4.社会的規範:他の人たちが自分にそう期待するから取る行動(=ソーシャルノーム)

– 誰も疑う事のないしきたりで、それに従うのが当たり前だから

– 周りから、娘を若いうちに嫁に出すことを求められているように感じる

– 娘をいつまでも結婚させないと、周りから悪い両親だと思われる

– 周りから、娘を学校に通わせるのは良くない前例になると思われる

~ ~ ~ ~ ~

ソーシャルノームと児童婚

問題のもっと深い所を見れば、児童婚に出される子供たちの多くは女の子で、その女の子たちは嫁いだ先で家事を期待され、さらには一夫多妻が残る地域もあり、児童婚の社会規範の背景には、もっと大きな、男女に関する社会規範がそもそも存在しています。

つまり、この男女の固定観念に対する変化が必要になります。

例えば、ネパールでキッチンに立ったことがない男の子たちに料理を体験させたり、バングラデシュで女の子がサッカーの大会に参加したり(下の写真)(5)(6)、このような取り組みは、男女の固定観念を解き放ち、規範を塗り替えていく効果があり、長い目で見れば、児童婚の規範の変化にも寄与するものでしょう。

写真:EVERYONE CAN PLAY FOOTBALL, CARE Tipping Point Projectより(6)

~ ~ ~ ~ ~

児童婚の要因まとめ

他にも児童婚を支持する要因、つまり変化に抵抗する要因は様々あります。以下に考えられる要因をリストアップしました。

- 伝統、宗教、文化、しきたり、歴史的背景、疑うことなく受け継がれてきた習慣

- コミュニティ、部族、地域からの期待、同調性の維持、支配的なグループや権威者からの圧力

- 家族と家族、部族と部族の関係の強化

- 家族と家族、部族と部族の対立を収めるため

- 嫁ぎ先の家族やお年寄りの面倒を見る

- 多くの子供を産み、子孫を増やす

- 社会の一員としてのきまりを遵守することで、社会における立場や評判を維持する

- 社会の一員としてのきまりを破ることで制裁されることを避ける

- 規範から逸脱した行動をとると、恥、ゴシップの対象となり、仲間外れにされる

- 個人的な信条、価値観

- 家族の経済的な理由

- 娘の将来を思う気持ち

- 花嫁持参金

- 若い娘ほど価値が高い

- 若い娘ほど従順ですなお

- 花嫁に出す以外、娘を抱えておくことの経済的メリットがない

- 貧困、経済格差、貧富の格差、グローバリゼーション、都市化、資本主義化

- 借金の返済

- 娘の貞操の保護(間違ったことになる前に早く嫁に出したい)

- 情報不足(児童婚や早期妊娠に関わるリスクを認知していない)

- 両親の教育に対する抵抗(特に女の子に対して)

- 学校に行くことの負の側面

- ステレオタイプ、固定観念

- 家族を持つことで社会的に一人前と認められる文化

- 花嫁は花婿より若くなければならない

- 性別による差別。女の子より男の子を期待する。男女や夫婦に関する社会規範

- 法律と実状の乖離(児童婚を禁止する法律があっても機能していない。結婚でなく同棲の形を取り、問題が更に深刻になる)

- 家族(両親)の不和

- 社会的不安、戦争

~ ~ ~ ~ ~

児童婚の解決策

こんなに多くの問題が絡み合っていますから、当然、一面的な方法では、根本的な解決にはたどりつきません。規範を変えるため、家族や地域の目線で、社会の枠組みやコンフリクト(対立)に対応していく、多面的な対応が必要になります。例えば、以下のような対応の組み合わせになるでしょう。

- 子供たちの教育(女の子と男の子の両方)

- 両親の理解(10代後半まで待った方が結婚にうまく対応でき、健康的な子供を持つ事もできるという理解。経済的メリットの理解)

- コミュニティのしきたりを重んじるグループ長や部族長など中心人物、キーパーションの理解とサポート

- 以上の地域の人たちの腹落ち、内発的動機付け

- その他情報へのアクセスや、地元のコミュニティ、ネットワーク、ソーシャルメディア、口コミ、対話の場の創出

- 経済発展、雇用促進、教育を受けた女性の雇用機会の創出

- ロールモデル(女の子の身近な成功事例)

- 児童婚を禁止する法律をつくるだけでなく、結婚の登録制度化など、その浸透と定着を促進するプログラムや、メリットが感じられる施策の実施

- 子供や女性の権利を高める運動

- 全般的なソーシャルノームを変える取り組み(児童婚だけでなく、男女の格差を含めたソーシャルノーム)

- 部外者は、歴史や背景、習慣、色々な立場からの意見を対話を通じて可能な限り理解する事に努め、安易な解決法を押し付けない

~ ~ ~ ~ ~

最後に ~ Wicked Problem(ウィキッド・プロブレム)

今回紹介したソーシャルノームの事例、家族と家族を繋ぐ結婚、貞操観念などの規範は、実は、日本でも割と最近までありました、、、と言うか今でも多少残っているでしょうか?

もちろん問題の解決に教育は重要ですが、何を目的とし、何を目指してどういう教育をどうやって与えるのか、多方面から調べ、考えないと思わぬ副作用を生むこともあります。

既にアフリカやアジアの途上国でも高度な教育や個人主義の裏返しとして晩婚化の問題が発生しており、それに伴う新しい課題があります。

日本でも家族や結婚にまつわる規範は変わり続けていますが、個人主義や資本主義に走る先進国を見ると、果たしてどの社会規範が本当の幸せにつながるのかは分かりません。

もちろん少女たちが不当な待遇を受けることがあってはならず、また子供たちの将来が閉ざされてはならないため、この点は一刻も早く改善されなければなりませんが、その先の意味する所が、バランスの欠いた都市化や、豊かな生活を目指し若者が田舎から都市や先進国に出稼ぎすることであるならば、そこには、挫折や差別、不当な扱いといった別の問題が待ち構えます。

一方で、従来あった家族や地域のつながりは希薄になっていき、先進国が今直面しているような問題が起きてきます。

先進国の人たちは、ややもすると上から目線で、途上国を自分たちの「正しい」モデルに近づけようとしますが、先進国のモデルもいたる所に綻びが見えており、先進国の成長モデルが本当に正しいかどうかは甚だ疑問です。

本当に私たちが望む社会は何なのか、先進国がたどってきた道以外の、より良い道があるのではないか、途上国にはその選択肢がまだ残されているのではないかと個人的には思います。

グローバル化と技術革新で、私たちの社会や経済は、もはや1つの地域や国で語ることはできず、問題が世界の色々な地域の経済、社会、政治、価値観と相互に絡み合い、それらが急速に変化してきているだけでなく、より深く複雑に影響し合ってきています。

「風が吹けば桶屋が儲かる」ということわざがありますが、ある点で良かれと思ってやったことが、思わぬところで予期せぬ効果や大きな問題を引き起こしたりします。画一的な対応では決して問題は解決できず、多方面から問題を捉えることが重要になってきています。

なお、このような様々な要素が複雑に絡み合った問題はWicked Problem(ウィキッド・プロブレム)と呼ばれます。日本語では「やっかいな問題」と訳されることが多いようです。Wicked Problemについてはこちらをご覧下さい。

~ ~ ~ ~ ~

参考文献

(1) “Child marriage, Adolescent pregnancy and Family formation in West and Central Africa – Patterns, trends and drivers of change“, Unicef, 2015

(2) Cristina Bicchieri, Ting Jiang, Jan Willem Lindemans, “A Social Norms Perspective on Child Marriage: The General Framework”, Behavioral Ethics Lab, University of Pennsylvania, 2014/4.

(3) Cristina Bicchieri, “Diagnosing norms – In Norms in the wild”, Oxford University Press, 2016.

(4) Carol Watson, “Understanding changing social norms and practices around girls’ education and marriage”, Overseas Development Institute, 2014.

(5) Nidal Karim, “Child marriage: what do social norms have to do with it?“, Care, Tipping Point Project

(6) “EVERYONE CAN PLAY FOOTBALL“, Care, Tipping Point, originally documented by Nahida Arefin Nitu, CARE Bangladesh, 2016/8.