「期待」とは取り扱いが難しく厄介なものです。自分や他人を失望させないために、期待を低く設定すべきでしょうか?それとも、自分を伸ばすために期待を高く設定すべきなのでしょうか?そこには複雑なパラドックスがあります。期待を管理するための公式はありません。

~ ~ ~ ~ ~

前回も以前も書いたように、「期待」とは取り扱いが難しく厄介なものです。

期待と現実の乖離が、不満や不幸せを生むことも少なくないだけでなく、不思議なことに、期待と現実が一致した場合でさえ、期待していた現実が良い結果をもたらすこともあれば、そうではないこともあります。

私たちの脳は「予測するマシン」です。

予測したり、期待したりするだけでも、思考回路や幸福感や満足感、さらには生理機能にさえ、様々な影響を及ぼします。そして、期待は私たちの経験や結果を変えていきます。

私たちが関わる「期待」には、大きく次の3つのパターンがあります。

1.自分自身への期待

2.他人からの期待

3.他人への期待

今回は、期待に関するメリット、デメリットを、以下のように、自分に対する期待と、他人が関わる期待に分けて、詳細に見ていきます。

① 自分が自分に期待することのメリット

② 他人に期待すること、されることのメリット

③ 自分が自分に期待することのデメリット

④ 他人に期待すること、されることのデメリット

~ ~ ~ ~ ~

① 自分が自分に期待することのメリット

まずは、自分が自分に期待することのメリットです。

1.私たちは期待することで行動を起こしたり、期待を努力につなげようとします。

期待は、現実的な範囲であれば、変化を起こす原動力となります。目標を実現しようと、モチベーションや自信に大きな影響を与えます。

これが自分が自分に期待することの、一番分かりやすく、最も大きなメリットでしょう。

2.その他のメリットとして、期待することで、楽しさが増すことが挙げられます。

ポジティブな期待を抱くと、私たちは物事をもっと楽しむことができます。

例えば、好きなバンドのコンサートや旅行の前に、ワクワクしながらその日が来るのを待っているのは楽しいですね。

3.「予言の自己成就:self-fulfilling prophecy」という社会学者のロバート・キング・マートン(Robert K. Merton, 1910 – 2003)が使い始めた言葉があります。

自分自身に対して期待すると、それが自分の行動に影響を及ぼし、予言のように、期待が現実になることをいいます。

たとえその期待が根拠のないものであってもです。

自分で自分に暗示をかけるようなものですね。

自分に期待することで、無意識のうちに、期待に沿う要素を積極的に取り入れ、期待に反する要素を取り除こうという心理的要因も影響しています。

4.心理学における予言の自己成就の例としてよく知られているのが、「プラシーボ効果:placebo effect」です。

プラシーボとは「偽薬」という意味で、たとえ科学的に効果がない偽の治療や投薬がされても、患者が効果のある治療を受けていると信じている限り、症状が改善することがあるという効果を表すものです。患者の期待と信じる気持ちが心身に良い効果を与えるのです。

~ ~ ~ ~ ~

② 他人に期待すること、されることのメリット

次に、自分が他人に期待することや、自分が他人に期待されることのメリットです。

1.まず初めに、他人に対してポジティブな期待を抱くと、その人のパフォーマンスが向上することがあります。

これは「ピグマリオン効果:pygmalion effect」と呼ばれます。

逆に、他人から期待されると、自分が思っている以上のことを成し遂げられることもあります。人から期待されていることが、良いパフォーマンスを後押しするのです。

職場でも上司から「○○君、期待してるよ」と言われてパフォーマンスが上がった経験はないでしょうか?

ピグマリオン効果は、学校の先生に、ある生徒が優秀だとあらかじめ伝えておいたところ、先生はその子たちに期待を持って接し、実際にその生徒たちも期待に応え、成績が向上したという実験に由来するものです。

学業のみならず、体育祭などでも、好きな子から「○○君、がんばってー!」なんて言われたら、(少なくとももっと若い頃の私は)奮い立ってしまうのです。

2.次のメリットとして、期待されることで、相手にとって何が大切なのか、相手が何を望んているのかを知ることができます。人間関係がうまくいくかどうかには、期待が大きな役割を果たします。

3.さらには、お互いがお互いに特定の価値観や道徳観を期待し合うことで、社会や集団のルールや規範が守られます。ピアプレッシャーもその一例ですね。

社会の規範が守られるというメリットがある一方で、この期待しあう効果がもたらすデメリットもあります。ルールや規則に反する行動を抑圧する効果があるため、時代の変化に伴い古くなったルールから、みんなが、なかなか抜け出せなくなるというデメリットです。

~ ~ ~ ~ ~

③ 自分が自分に期待することのデメリット

次に、自分が自分に期待することのデメリットを紹介します。大量のリストになりました。。。

1.自分への期待が高すぎて、もし望む結果が得られなければ、期待は失望や落胆に変わります。

期待が満たされないと、楽しくなくなります。逆に、何も期待しなければ、そのような失望や落胆は生まれません。

期待を高く設定しすぎることは、期待することのデメリットです。

前回、フィンランドの幸福度が高い理由も、自分の期待を高くしすぎていないからだと紹介しました。また、以前、書籍「The Psychology of Money お金の心理学」を紹介した際も、「幸せとは、結果から自分の期待値を差し引いたもの(幸せ = 結果 - 期待値)」だと紹介しました。つまり、期待が高いほど、幸せが減るのです。

以前も紹介した私個人の経験として、海外のプロジェクトで終盤に差し掛かり、現地スタッフに最後の頑張りを期待して、プロジェクトの最終的な成果に応じた月給の0.5~1.0か月分のボーナスを設定したことがあります。

結果的には0.8か月分を支給したのですが、受け取った現地スタッフは、感謝どころか「なぜ満額もらえないのか?」と不満たらたらでした。

ボーナスを通知した時点で、満額の1.0か月分もらえると期待していたのですが、実際の金額は期待より小さかったのです。

算定根拠を明確に提示していなかった私の失敗ですが、ボーナスを敢えて設定したのに、喜ばれるどころか不満を買ってしまって、「もう二度と特別ボーナスなんかやるか!」と思ったものです(笑)。

これも期待が満たされない場合のデメリットでしょう。

2.では何も期待しない方がいいのでしょうか?

これは難しい質問です。

期待が低いことにも、良いケースと悪いケースがあります。低すぎる期待のデメリットは、モチベーションや成長が抑制され、自分の可能性が実現できないままに終わってしまうことです。

期待が低すぎると、リスクを取ったり新しいことに挑戦したりする意欲がなくなり、客観的に見て成功する可能性が高い場合でも、「まあ、いいか」と挑戦せずに、チャンスを逃してしまいます。

期待されて伸びる人もいれば、期待されてプレッシャーやストレスを感じる人もいます。

適度なプレッシャーやストレスは、成長には欠かせませんが、能力を越えた過剰な期待はプレッシャーとなり、圧倒されてしまいます。そのさじ加減は、ひとそれぞれですし、場面場面でも異なります。

3.自分が自分に期待することのデメリットの更なる事例紹介を続けましょう。

さきほど紹介した「予言の自己成就:self-fulfilling prophecy」は、必ずしも良い影響をもたらすだけではなく、悪い影響をもたらすこともあります。

「どうせうまくいくわけない」と初めに思うと、努力することをあきらめたり、やる気をなくしたりするかもしれません。「何をやっても無駄」と思って、何もやらなければ、その予想の通り、何も起きません。

予言の自己成就は、私たちの行動、信念、態度、動機づけに、良い意味でも悪い意味でも、大きな影響を与えるのです。

4.新しいスポーツや趣味を始めることを想像してみてください。

はじめは純粋に楽しくて始めたことでも、時が経つにつれて、もっと上手になりたい、もっと極めたいと際限なく自分への期待を高めていくことがあります。

また、仮に自分が期待し望んでいたような結果に結びついても、その喜びは束の間で終わり、やがて満足できなくなって、期待をさらにエスカレートさせることがあります。

これは「ヘドニック・トレッドミル:hedonic treadmill」と呼ばれます。

期待を達成すると、その状態に順応してしまい、満足度が下がるのです。

そのため、さらなる満足を求めて、さらに期待を上げるのですが、そのようにして、期待値が現実を上回り続け、今あるものに満足できなくなってしまうのです。

5.目標に関して言えば、「○○を達成したら幸せになれる」と、期待を達成することを幸せの条件にしてしまうことがあります。これは「到着のファラシー(誤謬):arrival fallacy」と呼ばれます。

「頑張って目標を達成すれば喜びや満足感が得られるだろう!」と期待するのですが、その期待が間違っていて、目標に到着しても、期待していた喜びや満足が得られず、がっかりするのです。

特に、設定した目標が、外的な要因である場合(外発的動機といいます)、例えば、名声、お金、地位などである場合に起きやすい現象です。

6.つまり、人は、何が自分を幸せにしてくれるかを予測するのが意外と不得意なのです。

私たちは意思決定をする際に、実際には存在しない関係性を見てしまうからです。関係性がないのに関係性を見てしまう傾向は、心理学では「錯覚相関:illusory correlation」と呼ばれます。

7.また、期待は先入観を生みます。自分の期待に固執するあまり、視野が狭くなって、その他のことが見えなくなってしまうこともあります。そのため、自分の利益になるような幅の広い行動や選択肢を取れなくなります。これは「トンネルビジョン:tunnel vision」とも呼ばれます。

~ ~ ~ ~ ~

④ 他人に期待すること、されることのデメリット

さて、最後に、自分が他人に期待すること、自分が他人に期待されることのデメリットです。またまた、リストが長くなってしまいましたが、お付き合いください。。。

1.先ほど紹介した「ピグマリオン効果」には、反対の効果もあります。

つまり、他人に対してネガティブな期待を抱くと、実際にその人のパフォーマンスが低下するおそれがあります。

もし先生が子どもたちに全く期待せずに接すれば、子どもたちの成績は低下してしまうことがあるのです。ピグマリオン効果と反対のこの効果は「ゴーレム効果:Golem effect」とも呼ばれます。

2.他人からの期待が大きすぎると、そのプレッシャーに押しつぶされそうになったり、到底達成できないと始めからあきらめて、やる気やパフォーマンスが低下することがあります。他人の期待に応えられないと分かった場合、私たちは苛立ち、失望、不安を感じます。

3.逆に、他人が自分の期待に応えてくれないと、自分もがっかりします。つまり、お互いに失望や不満、怒りの感情を抱くのです。

例えば、職場で上司やチームのメンバーから、今日中に何か終わらせることを求められて、出来なければチーム全体を失望させてしまうような気がしますし、自分が部下に依頼した仕事が期限までにできていなければ「なんで終わってないんだ!」といらだってしまいます。お互いに、やりたくもない仕事を期待されて、いやな気分になることもありますね。

他人が自分の期待に応えてくれないと、私たちはストレスを感じます。

例えば、共働きの家庭で、妻が、テレワークで在宅の夫に、部屋の掃除をしてくれているだろうと期待していて、何もしていないと、「ああ、うちの夫は家のことを何もしない」とイライラします。

友人が待ち合わせの時間に来るだろうと思っていて、5分でも遅れるとイライラします。「彼のことだから10分位遅れてくるだろう」程度に思っておけばストレスはありません。上司や部下、同僚、家族、その他すべての人に対して、この種の期待はしないか、低くしておけばストレスは低減できます。

4.驚くことに、自分の期待を相手がみごとに達成したのに、それに十分満足できず、不満が残ることさえあります。そして、私たちは相手にさらなる高い期待をかけるのです。

雪だるま式に期待をエスカレーションさせていくのですが、ひとには限界があります。

結局、相手が期待を達成しようが何をしようが、相手に対して常に不満を持っていたい人たちがいるのです。

相手を知れば知るほど、関係が深まれば深まるほど、私たちはその人にもっと多くの期待をするようになります。

「期待」が複雑なのは、相手がより多くを達成するにつれて、私たちの期待が変化していくことです。

私たちは相手に対してゴールポストを固定しておくことができないのです。なお、他人に対する期待を高めるわりには、自分は大したことはしていないという別の問題もあります。

5.以上、大量のリストになりましたが、他人に対する期待が一番取り扱いが難しいですね。

なぜなら、自分の行動はなんとかすればコントロールできますが、他人の行動はどうしてもコントロールできない場合が多いからです。

相手が自分が望む期待をかなえてくれるかどうかは相手次第です。

しかも、相手に対して自分の期待をはっきり伝えるならまだしも、自分の期待を伝えることもせずに、「○○してくれると思っていたのに」と相手が察してくれることを期待することさえよくあります。

図:期待の応酬

~ ~ ~ ~ ~

どうやって期待をコントロールできるか

期待には人を伸ばす力もあれば、引き離す力もあれば、結びつける力もあり、様々な力があります。期待は、私たちを喜ばせたり、怒らせたりもします。

相手に、過度なプレッシャーやストレス、脅威を与えることなく、期待をかけるにはどうすればよいのでしょうか?

自分や他人を失望させないために、ハードルを低く設定すべきでしょうか?

それとも、自分を伸ばすためにハードルを高く設定すべきなのでしょうか?

そこには複雑なパラドックスがあります。

期待を管理するためのすべてに当てはまる公式はありません。人それぞれの、そして、その時々の状況に応じたバランスを見つけることです。

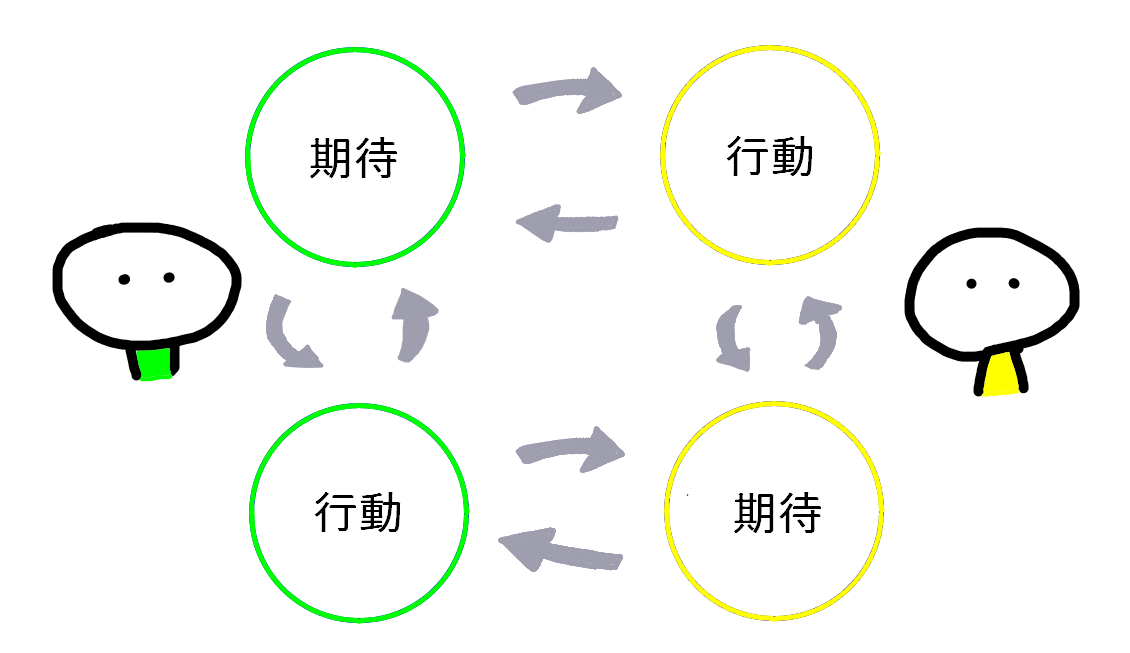

他人との関係について言えば、私たちは他人に何かをしたり、変えてもらいたいと、常に何かしらの期待をしています。一方で、その人たちも自分に対して何らかの期待をしています。つまり、私たちは、お互いに期待し合っていて、それがループになって絡まり合っているのが現状なのです。

他人が自分の期待に沿ってくれないと不満を言い続ける人は、同じ期待をし続ける自分にも問題があります。自分の相手に対する期待を変える必要があります。特に自分の期待を感情とともに相手にぶつけることは建設的な結果を生みません。

図:自分の期待と相手の期待は絡まり合っている。

例えば、お互いに文句が絶えない夫婦は、お互いの期待がかみ合っていないのです。

お互いが受け入れがたい期待を相手に押し付けあっているのです。お互いに同じ期待をし続けても、どちらかが自分の期待と行動を変えようとしない限り、事態は好転しないでしょう。それはどちらか一方の問題ではなく、両方の問題です。

別の言い方をすると、私たちは「ありのままの他人」との関係ではなく、「自分が期待する人間像を持つ相手」との関係を持っているのです。

私たちが他人に期待を寄せるとき、私たちは、現実の、生きている、可能性に満ちた相手ではなく、その人に対する期待との関係を持っているのです。

問題は、誰も他人が望むような人間にはなれないということです。人は人であり、その人は自分が誰であるかを知っており、その人自身であることを良しとしています。

他人に過剰な期待をすることはやめましょう。

そうすることで、不安やストレス、フラストレーション、怒り、落ち込み、その他のネガティブな感情から解放されます。また、他人に同じ期待をし続けている場合は、自分の期待の仕方が間違っているのではないか、自分にも問題があるのではないかと、自分を見つめなおしてみましょう。

まず、自分が何を期待しているのか把握することから始めましょう。

期待と現実のギャップから抜け出したいのであれば、すべては意識することから始まります。自分で自分を観察し、自分が何を期待しているのかを自覚することは、素晴らしいスタートになります。

相手に対しては、非難したり不満をぶつけるのではなく、耳を傾けることが鍵になります。

相手の話に耳を傾けるということは、簡単なことのように聞こえますが、簡単ではありません。

自分が他人に対して持つ期待は、バイアスや先入観といった無意識の作用である場合もあります。自分を自分から剥がし取って、相手が話していることを、相手の身に自分を置いて考え、自分が正しく理解しているかどうか確認することが必要です。

また、他人への期待が自分のコントロールできる範囲にあるかどうかを問うことです。

他人がどう感じるかはコントロールできません。期待通りにならないかもしれません。その事実を受け入れることです。

~ ~ ~ ~ ~

さいごに

。。。と書いてきて、ふと自分のことが気になりました。私自身はどうでしょうか?私は自分自身に何か期待しているでしょうか?

自分と向き合い、振り返って考えてみても、実は、私は自分に期待したことがいつだったか思い出せないほど、長い間自分に期待したことがありません。

あっ、1つだけありますね。

毎年、初詣で「家族が幸せで、自分が怪我なく健康でありますように」と期待しています。期待というよりお願いでしょうか。そのお願いも年1回だけです。朝のランニングで近くの神社やお寺によく立ち寄りますが、「おかげさまで無事にやってます、ありがとうございます」と感謝するだけです。

私にとって大切なのは、未来への期待より、今、自分がありたい自分でいるかどうかです。

自分が大切にしていることに関して、自分ができることをやれているかどうか、それだけです。逆に自分の限界以上のことはできないので、やれることをやっておけばいいという考えです。

もう少し分かりやすく言えば、自分自身が持つ目的に対して、日々フォーカスできているかどうかです。

目的が明確であれば、「自分に期待する」ことはほとんどなくなります。

考えてみれば、期待というのは曖昧ではっきりしない言葉です。

期待は「こうなればいいな」程度のもので、期待を現実のものにする強い意志があるのかどうかが分かりません。

いつ何をどのようにして実現するか具体的に何も決めないまま、あらゆることを「何となく」期待しておくことができます。

「明確な期待」を持っている人は少ないのではないでしょうか?

それに対して、「目的」や「目標」という言葉からは、ありたい自分にたどり着くために、何をなすべきかがよりはっきり定められているような印象を受けます。

つまり、期待よりも、目的や目標の方に強い意志を感じます。結局期待しただけでは何も起きないので、期待を実現させるために、自分が具体的な行動に移すかどうかが鍵になります。

。。。ということで、私は自分自身に何も期待はしていません。

ただし、他人への期待は難しいですね。。。

職場でも家庭でも、他人への期待のトラップからは、なかなか抜け出せません。少しずつうまく対処できるようになってきているとは感じますが、まだまだです。私にとっては、自分がここに書いたことさえ、まだ道半ばです。