リーダーシップの生みの親とも言われるタウンゼントは、「ほとんどの企業で、経営トップは解決策ではなく、むしろ最大の問題になっている」と指摘します。多くの経営者は、人を管理することは得意でも、人を導くことができないのです。人を批判することはできても、人を信じ重要な決断を任せることができないのです。

~ ~ ~ ~ ~

はじめに

このサイトでも紹介している通り、私は時々古い本を読みます。

なぜなら、そうすることで、昔も今も変わらない人間の振る舞いや考え方、組織や社会に普遍的に存在する問題を知ることがあるからです。

活字離れと言われて久しいですが、それでもなお、多くの書籍が毎日のように出版されています。その中には、内容がとても表面的で、読むに値しないものも少なくありません。しかし、不思議なことに、そのような本の方が売れることもあります。

私はいわゆる「ハウツー本」はほとんど読みません。物事の本質を突き、原理を追求し、それを明らかにするような本をよく読みます。物事の原理を知れば「ハウツー本」を読む必要はありません。どうすればよいかは、おのずと明らかになるからです。

古い本の中にも、これは本当に何十年、何百年も前に書かれたものだろうかとびっくりするほど今の時代にそっくり当てはまるものがあります。

そこに書かれているのは原理です。変わらない人間の本質です。

そして、あまりにも変わらない私たちの姿を知り、私たちが直面しているさまざまな課題は昔からずっとあるもので、今に至るまで解決されないまま引きずっていることを知ります。結局、問題は永遠に解決されないのではないかと思ってしまうほどです。

私にできることは、問題解決に1ミリでもいいから貢献することであり、状況の悪化を防ぐことに1ミリでもいいから貢献することです。微力でも何からのよい影響を社会に与えることができればと思って書き続けています。

~ ~ ~ ~ ~

Up the organization

今日紹介するロバート・タウンゼント(Robert Townsend, 1920 – 1998)は、アメリカのビジネスエグゼクティブで作家です。

ピーター・ドラッカーがマネジメントの生みの親であるのならば、ロバート・タウンゼントはリーダーシップの生みの親と言われることがあります。タウンゼントは近代型企業において、初めての真のリーダーシップを持つリーダーとも言えます。

彼は、明確なビジョンを持ち、インテグリティがあり、勇気がありました。行動には一貫性があり、従業員を信じ、動機付け、権限を移譲して力を与え、「すべての決断はできるだけ組織の下層で行われるべき」と、従業員自体にリーダーシップを植え付けました。

彼は、常に「私たち(we)」という言葉を使い、従業員と対等な立場を保ちました。決して、部下の手柄を横取りしたり、誰かにへつらったりもしません。専用の飛行機も駐車場もゴルフクラブのメンバーシップも持ちませんでした。

1960年代初頭のロバート・タウンゼントのリーダーシップは、企業再生とブランディングの傑作と評されます。

彼が1962年にレンタカー会社のエイビス(Avis)のCEOに就任した当時、会社は深刻な赤字に陥り、シェア第1位のハーツ(Hertz)に大きく後れを取っていました。

ハーツのシェアは圧倒的で、エイビスの市場シェアはわずか11%、13年間も黒字を出せず、経営難に陥っていました。

タウンゼントのリーダーシップと優れたマーケティングによって、エイビスは尊敬を集める成長企業へと変貌を遂げます。業績を回復すると共に、職場をワクワク、生き生きする場所へと変えます。彼は従業員を取り替えたわけではありません。死んでいた従業員を生き返らせたのです。

そして、その後、彼がリーダーシップについて書いた著書『Up the Organization(邦訳)組織を成長させる』は、1970年の出版後、ニューヨークタイムズのベストセラーリストに28週間ランクインしました。

歯に衣を着せぬ文章で、企業の経営者と官僚主義を鋭く批判しているのが痛快です。

この本は今から55年も前に出版された本です。しかし、タウンゼントは、今の時代にそのまま当てはまるような指摘をいくつもしています。今回はそれらをいくつかピックアップして紹介しましょう。

なお、本書『Up the Organization』の日本語版は出版されていないようです。

~ ~ ~ ~ ~

トップマネジメントこそが組織の最大の問題

タウンゼントは、ほとんどの企業で、経営トップは解決策ではなく、むしろトップマネジメントこそが最大かつ根本的な問題だと述べています。

タウンゼントは、次のように書いています。

経営者たちはリーダーシップを発揮するどころか、まじめに仕事をしようとしている下の人たちの邪魔をしている。

ほとんどのトップマネジメントは、偉そうに振る舞って、スピーチをしたり、メモや資料を承認したり、会議を開いたり、自分のミスを隠したりすることに多くの時間を費やしている。

肩書きやステータスに執着し、その行動の大半は能力や勇気ではなく、エゴと不安に突き動かされている。

彼らは、不都合な事実から自分の身を守ることを主な仕事としていて、他の職員から自分の行動を見えなくするために、遮断されたコーナーオフィスに座っている。そして、最前線の現場で何が起きているのかまったく分かっていない。

自分が社内で最も賢いと思い込んでいる。同類の友達のことは知っているが、会社で何が起きているかは知らない。中間層や最下層にいる人たちが、実情についてはるかに多くのことを知っている。

彼は、トップマネジメントが存在する意義は、社員が仕事をしやすくすることだと主張しますが、実際は、多くの経営者がその逆のことを行っています。

彼のアドバイスは「トップマネジメントの立場にあるなら、第一の仕事は、他の全員が自分の仕事をできるようにすること。第二の仕事は、彼らの邪魔をしないこと」です。

組織のピラミッドをひっくり返して、トップマネジメントは最下層で従業員に奉仕すべきであり、その逆ではありません。

タウンゼントが指摘する、ほとんどの企業における経営トップの問題点は、次のようにまとめられます。

行き過ぎた官僚主義とエゴ

タウンゼントによると、ほとんどの経営トップは、顧客へのサービスや改革に興味はなく、自らの地位、特典、イメージの維持に気を取られています。彼らは既得権益を守るために複雑な階層構造と非効率な組織を維持して、意思決定を意図的に遅らせます。

恐怖と同調

タウンゼントは、多くの経営幹部がリスクを負うことや、真実を話すことを恐れていると主張します。これは「イエスマン」文化を生み出し、誠実さと革新性は軽視されます。

従業員への信頼の欠如

タウンゼントは、多くの経営者は、従業員を信頼しておらず、必要な権限を与えていないと批判しています。彼らは、従業員に厳格な規則や管理を課して身動きが取れなくして、自発性と創造性を阻害します。

成果よりも体裁重視

多くの経営幹部は、真の問題を解決するのではなく、報告書、会議、イメージ管理に時間を費やしています。彼らはそのような活動と事業上の成果を混同しています。

模範を示さない

タウンゼントは、リーダーシップとは高い基準を設定し、それに従って自ら行動することだと強調しています。しかし、多くの経営幹部チームに欠けています。経営者たちはしばしば、自分自身が満たしていない基準や自分自身が守るつもりもないルールを従業員に押し付けます。

つまり、タウンゼントによれば、ほとんどの企業が「逆さま」であり、顧客や従業員のためではなく、経営陣の都合と快適さのために会社が運営されるようにしています。彼の解決策は「組織を根本から変える」こと、つまり最前線に近い人々にできるだけ権限を与え、不必要な官僚主義を排除することです。

~ ~ ~ ~ ~

We Try Harder(私たちはもっと努力する)

タウンゼントの具体的な功績として、エイビス社の業績回復に大きく貢献した有名な「We Try Harder(私たちはもっと努力する)」キャンペーンがあります。

タウンゼントがエイビスのCEOに任命され、会社を立て直すよう命じられた後、最初に取り組んだことの1つはマーケティングでした。

広告代理店ドイル・デーン・バーンバック(現在のDDB Worldwide)のビル・バーンバックに電話をかけ「1ドルの投資で5ドルの効果を上げるにはどうすればいいか?」と問いかけます。

バーンバックは、90日かけてエイビスの社員と話すなどして、組織と人を把握した後、戦略と創造性が一体となった広告を提案します。

「エイビスはレンタカー業界で2位に過ぎない。だから、私たちはもっと頑張る」

「Avis is only No.2 in rent a cars. So we try harder」

そのメッセージは、とてもシンプルながら、誠実かつ力強く、そしてまさに会社がやらなければならないことを文面に落とし込んだものでした。顧客を獲得するためには、エイビスはすべての面でハーツより優れる必要があり、そのことに全員が全力で努力する必要がありました。業界で「2番目」であること、「もっと頑張ること」を全員が認め、それを顧客に約束したのです。

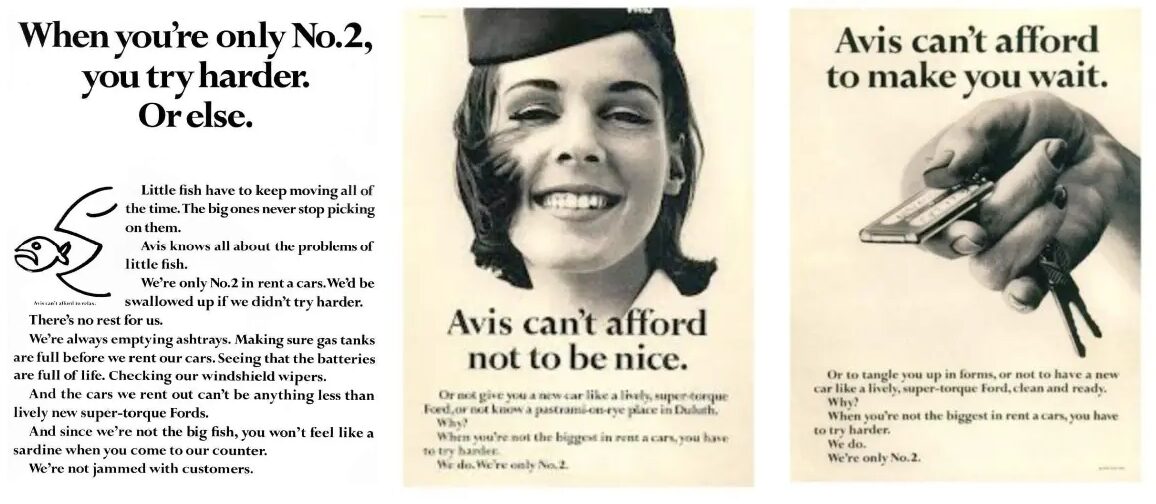

その時の実際の広告には次のようなものが含まれます。

「We Try Harder」広告, adapted from “Point of View – Iconic Ads: Avis – We Try Harder by Vejay Anand” (1)

タウンゼントがCEOに就任してから会社は大きく成長し、4年後の1966年にはエイビスのシェアは11%から35%に拡大します。

なお、この広告戦略を生み出すにあたって、タウンゼントは社内のマーケティング部署には一切口を挟ませませんでした。一流の広告代理店を使っているので、他の人たちが口を出すべきではないと考えたからです。

タウンゼントでは他の取り組みでも、この考え方を貫いています。

最良のエージェントを見つけたら彼らに任せるのです。

せっかく一流の人たちを外注先として利用しているのに、彼らより優秀ではない社内の担当部署が口をはさむことで、すばらしいアイデアが、平凡なものに成り下がってしまうからです。

ほとんどのクライアントは、一流の仕事人の成果に対して、スキルのない法務や営業や副社長が次々と口を出していき、残骸すらほとんど見分けられない無残なものに変えてしまうのです。

~ ~ ~ ~ ~

会長の役割

少し前になりますが、某タレントの事件をきっかけに、フジテレビの元社長であり元会長である日枝久氏が話題になりました。日枝氏は、87歳になるまでの41年間、取締役の座に座り続け、会社に強く長い影響を及ぼしました。

実は、フジテレビのみならず、日本には80歳を超えた会長が鎮座する大企業が数多くあります。中には90歳を超えている会長も存在します。企業によっては、社長よりも実際上の影響力を持っていることも少なくありません。

そして、経営にいつまでも余計な口を挟んでくるのですが、多くの場合、的が外れている上に、会社を不必要に振り回し、貴重な従業員の時間を膨大に無駄にしています。

彼らは「従業員は自分のために時間を使うもの」だと信じきっています。従業員の時間効率など頭の隅にもありません。

私は、彼らは日本のビジネス界全体に有益というよりは有害だと考えていて(いわゆる老害ですね)、経営者や会長職に年齢制限をつけるなどして規制すべきだと強く思っていますが、タウンゼントも同様の指摘をしています。

私は今までビジネス本をいろいろ読んできましたが、会長の役割について述べた本は記憶にありません。「ほほう!」と思いましたので、紹介しましょう。

タウンゼントによれば、ほとんどの企業はやり方を間違えて、会長という役職を引退した社長に与えています。

本来は、誰かが「引退を機にずっと憧れていたスキューバダイビングのレッスンを受け始めては如何ですか」と提案すべきですが、誰にもその勇気がありません。

会長という役職は、使い方によって、本来はとても役立つものです。

リーダーシップのある社長は目標を明確に捉え、予算を編成し、どのように、どこで目標を達成したいのか、しっかりとしたビジョンがあります。しかし、よくある大きな問題は、社長と面会したいという訪問や電話が絶えず、多くの貴重な時間が割かれてしまうことです。

会長職は、そのような時に機能します。つまり、会長が社長に代わって、面会者と面談するのです。面倒な電話や昼食、夕食、その他会合への参加を引き受けることで、社長を社交上の義務から解放し、仕事に専念できるようにするのです。

鍵となるのは肩書きです。会長という肩書には、その他の肩書にはない特別な重みや効果があります。もし、秘書が社長の代わりに面談すれば、相手は気を悪くするでしょう。しかし、会長に対応されて気を悪くする訪問者はいません。

また、ビジネスの場面では、顧客から苦情を受けるような場面で会長職が機能します。

苦情を訴える人は、誰かに話を聞いてもらい、共感してもらい、謝罪してもらい、そして、問題を正してもらいたいと思っています。そして、苦情が上層部で処理されればされるほど、彼らの怒りは早く鎮まります。

しかし、一般的に会社はこれらの苦情を末端の「カスタマーサービス部門」や「苦情相談室」で処理させます。これでは怒りが収まりません。もし「会長が対応します」と言えば、相手は子羊のようにおとなしくなるでしょう。

つまり、会長は、その大きな肩書を利用して、社長や会社をサポートすることに注力すべきなのです。

多くの会社のピラミッドは、この点でも間違っているのです。

また、タウンゼントは「人は引き際を定めなければならない」とも言います。

タウンゼントが見てきた中で最も見事な引退は、レンタカー業界の創設者であり、ライバル会社ハーツ社の社長であったウォルター・L・ジェイコブス(Walter L. Jacobs, 1986 – 1985)でした。

ウォルターは5年間、引退するつもりだと皆に言い続けていました。権限と責任を若い世代に引き継ぎ、引退後の生活の基盤を構築しました。そうしなければ、自分が組織にとって、いずれ面倒な厄介者になってしまうことを理解していたからです。

ウォルターが引退した時、彼自身も他の誰もショックを受けることはなく、引退後、会社はさらに成功し、業績を更新していきました。

タウンゼントも、どんなCEOであっても5、6年以上その座に留まってはいけないと言います。

~ ~ ~ ~ ~

Y理論

タウンゼントは、アメリカの心理学者 ダグラス・マグレガー(Douglas McGregor, 1906 – 1964) が1960年に著書『The Human Side of Enterprise(企業の人間的側面)』で提唱したマネジメントのY理論を強く信じていました。

マグレガーは、当時の組織論で支配的だった「人は怠ける傾向がある」という前提に疑問を持ち、人間観を2つの相反するモデルであるX理論とY理論に整理しました。

表:マグレガーのX理論とY理論

| 比較項目 | X理論(Theory X) | Y理論(Theory Y) |

|---|---|---|

| 人間観 | 人は本質的に働くことを嫌い、できるだけ怠けようとする | 人は本来、仕事をすることに喜びや満足を見いだすことができる |

| 動機づけ | 外的な制約・報酬・罰が必要(飴と鞭) | 内発的な動機づけ(達成感・成長欲求など)を重視 |

| 管理スタイル | 強制・統制・命令・監視によるトップダウン型管理 | 自律性・自己統制・参加を促すボトムアップ型管理 |

| リーダー像 | 権威的リーダー(コントロール中心) | 支援的リーダー(信頼・協働中心) |

| 組織文化 | 官僚的・階層的 | 創造的・協働的 |

タウンゼントは、Y理論の信奉者として、常々、「従業員を管理することはできない」と言います。また「リーダーが彼らを動機づけるわけではない」とも言います。リーダーは、従業員が自らやる気を起こす環境を作るだけです。

このマグレガーのXY理論は、マネジメントの入門書を読めば、マズローの欲求5段階説や、ハーズバーグの動機づけ・衛生理論と合わせて、必ず出てくるほど有名で基本的なマネジメント理論ですが、半世紀以上たった今でも、ほとんどの経営者が実践していないどころか、理解すらしていないというのは、なんとも悲しい現実です。

~ ~ ~ ~ ~

さいごに

私はこのサイトの中で、会社の業績が上がらないのはすべてトップマネジメント、経営者の責任だと繰り返し述べてきました。そして、ほとんどの企業の経営者に組織を引っ張るリーダーシップはなく、従業員の管理ばかりに目が行くマネージャーに過ぎないと書いてきました。ほとんどの会社の従業員は「管理」されているだけで、「導かれて」いません。

タウンゼントも、「マネージャー(管理者)は山のようにいるが、真のリーダーは失われつつある」と嘆きます。

リーダーとは、組織の最下層に自ら降りていき、コンピューターであれ、スコップであれ、何であれ、従業員が必要としているものを見つ出して、彼らの仕事をサポートするのです。

タウンゼント自身、レンタカーオフィスで他の職員が受ける実地トレーニングも受けました。要領の悪いタウンゼントに対して、車を借りに来た客から「あなた、向いていないわね」と文句を言われたときは、「実はこの会社の社長なんです。申し訳ありません」と謝罪すらしました。

残念ながら、すでに大きくなってしまった組織が、このようなリーダーを持つのはほとんど不可能です。起業の精神と企業文化を残している会社でしか、このようなリーダーシップは機能しません。

組織が成長し、自由度が失われていき、慣性が働き、社内政治が構築された後では、ゲリラ的な大胆で真のリーダーは排除されてしまいます。そうなってしまった後では、真のリーダーである反乱分子が束になってかからなければ、既成の体制を転覆させることはできません。

そのため、そうなる前に、リーダーはあらゆる手段を使って、官僚化を防がなければなりません。タウンゼントは、組織の官僚化を防ぐことだけを行うポジションを作って監視させました。

55年も前に書かれたタウンゼントの本を読んで、組織は変わらないんだと痛感させられます。

ここでは紹介しきれないほどたくさんの示唆がある本です。残念ながら日本語版はありませんが、ご関心がありましたら、英語版にチェレンジしてみて下さい。

参考文献

(1) Vejay Anand, “Iconic Ads: Avis – We Try Harder“, Point of View – Business & Marketing Thoughts, 2021/8/10.