アルバート・バンデューラ(Albert Bandura)の代表的な理論である社会的認知理論(Social cognitive theory)と自己効力感(Self-efficacy)を組織への適用の視点から紹介します。私たちは行動次第で、組織や社会を良い方向に変えられる主体になれます。短所ではなく、ポジティブな点に焦点をあて、自分の能力を高め、それを信じるのです。

~ ~ ~ ~ ~

はじめに

今回は、前回触れた著名な心理学者であるアルバート・バンデューラ(Albert Bandura, 1925 -2021)の代表的な理論である社会的認知理論(Social cognitive theory)と自己効力感(Self-efficacy)を紹介します。

紹介しますと言うのに何ですが、、、実はこの社会的認知理論(Social cognitive theory、以下「SCT」と略します)、全体像をシンプルにまとめてお伝えするのがとても難しい理論です!(汗)

アルバート・バンデューラは、SCTの前身のコンセプト(社会的学習理論:Social learning theory)から半世紀以上に渡って数多くの論文や書籍を発表していますが、コンセプト全体が広大かつ幾層にも渡っていて、含まれる個々の理論や使われる用語も多く、それが時代の移り変わりと共に修正されたり進化したり、さらにそれらの個々の理論が結びつき合っているからです。

彼の文献に幾つも目を通しましたが、正直読めば読むほど新しい概念や言葉が出てきて収束できないどころか拡散していってしまう。。。アルバート・バンデューラの文献はこんなにあるんです!(→文献リスト1)(文献リスト2)

海外でもSCTに関する多様な要約が存在するのもそのためではないかと思いますし、その多くはSCTの全容ではなく、ある部分を切り出したものと考えるのがよいかと思います。

そんなわけで、とても私のブログごときで網羅できるような理論ではないと言い訳しつつ、細部に深入りせず、できるだけ専門用語も避けて、分かりやすく簡単に紹介したいと思います。また、SCTは多方面で取り入られている理論ですが、特に今回は組織への適用を踏まえた実務者の視点から紹介します。

ここで扱わないSCTに含まれる他の概念(例えば、道徳からの逸脱:Moral disengagementなど)はまた別途紹介できればと思います(→ 後日追記:こちらで紹介しています「Moral Disengagement:私たちが平然と道徳から逸脱できる仕組み」)。

~ ~ ~ ~ ~

社会的認知理論(Social Cognitive Theory)

相互決定論(Reciprocal Determinism)

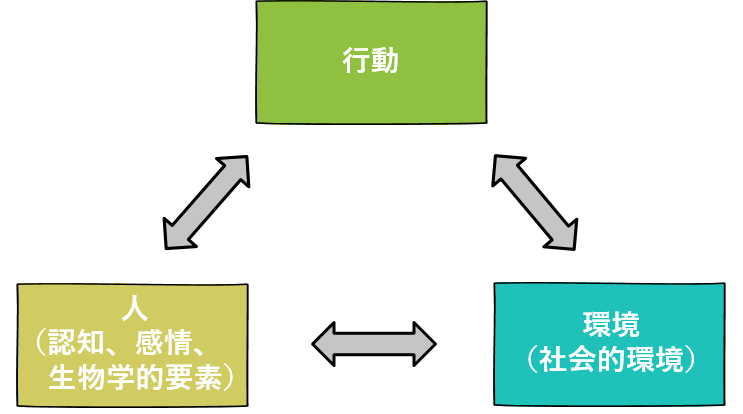

相互決定論(Reciprocal Determinism)は、SCTの核となるコンセプトで、「人(認知、感情、生物学的要素)、環境(社会的環境)、行動は、それぞれ相互に影響を及ぼし合う」というものです。

従前のモデルの多くが、人と環境が行動に影響するという一方向の関係だったのに対して、SCTでは、これら3つの要素が双方向に影響し合うのが新しい点でした。

例えば、あなたが攻撃的な行動を取れば、周囲から冷たい態度で応対され、それがあなたの周囲への考え方も変えます。逆にあなたの行動次第で、周囲の環境を良い方向に変える主体(Personal agency)にもなれます。私たちが生まれつき持って生まれたものでさえも行動で変えられるのです。

図:相互決定論(Reciprocal Determinism)

~ ~ ~ ~ ~

SCTのキーコンセプト

下記は、SCTのその他の主要なコンセプトです。この3つの主要なコンセプトは、SCTのコンセプトの中で、組織の機能改善のために特に重要な3つの側面でもあります。

1.観察による学び(Observational learning)

ほとんどの場合、私たちは自分の経験で知識や能力を築き上げるのではなく、他人の行動を観察して(メディア映像も含む)、それを覚えて取り込み再現します(モデリングと言います)。人類が発展してきたのはこの人間の観察による学びからです。

しかし、見て学ぶだけでは行動に移すには不十分です。行動に移る学びと、移らない学びがあります。観察による学びが行動に結びつくには、簡単に言うと、(1)注意・関心を持ってモデルを観察し、(2)その記憶を取り込んで維持し、(3)自分でもできるように実際にやったり訓練して能力を身に付け、(4)実際に行動に移す動機付けが必要になります。

動機付けについて言えば、特に自分が置かれている環境により近い人の成功事例に動機づけられる一方で、そのような人の失敗事例は大きな抑止効果となります。また他人の行動が周囲から評価されるのを見ることは動機付けになる一方で、他人が周囲から批判的なフィードバックを受けるのを見ることは抑止効果になります(代理強化:Vicarious reinforcement)。

行動は、上記の学習履歴、知的・身体的能力、環境に対する認識から生み出されるので、逆に言うと、行動を変えるためには、新たな学習経験と能力取得支援、認識の変化を生む動機付けやその力を与えることが必要になります。

~ ~ ~ ~ ~

2.結果への期待(Outcome Expectations)

私たちは、行動を起こす前にその行動がもたらす結果を予測し、その結果得られる可能性と利益・不利益を判断します。行動によって予想される結果への期待は、主にこれまでの経験から導かれる個人の主観です。

私たちは基本的に、利益を最大に、不利益を最小にするように行動しますが、SCTは、行動の短期的な不利益や、代替行動の短期的な利益を割り引いて、遠い目標を可視化し、それに向かって努力することを可能にする能力を重要視しています。この能力をセルフレギュレーション(Self-regulation)と言いますが、自らの動機、思考、感情、行動パターンをコントロールする能力です。

組織など集団の場合の期待は、結果を集団としてどう予想するかになりますが、集団がまとまってひとつの予想をするのではなく、集団の中の異なる人たちが個々にそれを判断します。そのため組織の場合は、その個々の判断をできるだけ同じものにするため、ゴールやビジョンを明確にして共有し、さらに、ひとりひとりが自分事として捉えるのを助け、結果への期待を高める取り組みを行うのが重要になります。

~ ~ ~ ~ ~

3.自己効力感(Self-efficacy)

自己効力感(Self-efficacy)は、ある行動を成功させるために必要となる自分の能力をどの位信じているかを示すものです。成功のためには、行動を成功させるスキルを持っているだけでは不十分で、スキルと自己効力感の両方が必要です。

自己効力感はSCTの主要素で、これだけでも膨大な資料が存在します(→文献リスト)。

自己効力感と同様の言葉に自尊心(Self-esteem)がありますが、自尊心(Self-esteem)が自分の価値(Self-worth)に対する自己判断の一方、自己効力感は自分の実行能力(Capacity)の自己評価です。自尊心はあっても自己効力感がない人もいますし、ものすごい能力があって自己効力感も高いのに自尊心が低い人もいます。

自己効力感(Self-efficacy)は自信(Confidence)とも異なります。自信はとても一般的な言葉で、何に対する自信かそれだけでは不明確です。「この仕事は絶対に失敗する自信がある!」も自信ですから。

自己効力感は、何を感じ、考え、どう自分を動機づけて行動するかを決定し、チャレンジに立ち向かう力と、数ある行動の選択肢の中から何を選択し実行するかの両方に強く影響します。自己効力感が低い人は、自分が既に持っている能力よりも、不足する能力に固執してしまい、チャレンジを恐れて避け、失敗を外的要因のせいにする一方で、自己効力感が高い人は、難しい課題を習得すべき機会と捉え、失敗は自分の努力不足と認め努力し、最終的に高い達成感や幸福感をもたらします。

自己効力感は、その人の能力などの個人的要因と、環境要因(障壁要因と促進要因)の影響を受けます。

バンデューラは、自己効力感を高めるための方法を4つ挙げています。

(1) 成功体験(Mastery experience)

バンデューラによれば、自己効力感を高めるために最も効果的な方法は、成功体験をすることです。その対象は、実現可能ではあるものの、難易度のハードルは上げていかなければなりません。逆境に直面しながらも困難な目標を達成することで、自信をつけ、遂行能力、忍耐力、レジリエンス(失敗からの回復力)も高めることができます。

(2) 代理経験(Social modeling / Vicarious experiences)

代理経験は、先ほど紹介した他人を観察すること(モデリング)による学びです。特に同じような境遇での他人の成功事例は強い動機と勇気を与え、自己効力感を向上させます。「あの人ができたんだから、自分もできるはずだ!」ですね。

(3) 社会的説得(Social persuasion)

社会的説得は、他人からの「自分は成功するために必要なものを持っている」という勇気づけです。そのように言葉で説得された人は、問題が起きたときに、自分の欠点にこだわるより、努力に注力して持続させる可能性が高くなります。

自己効力感の説得は、成功するために十分な努力をするよう人々を導き、スキルと効力感を促進します。ただし、現状のスキルとのギャップが大きい過剰な社会的説得は逆にやる気をくじき、能力の伴わない無根拠な自信や自尊心に繋がるおそれもあります。

自己効力感を向上させるために、最初は支援や指導が必要ですが、本人が望ましい行動への各ステップをマスターできるようになると、徐々に自分で自分を導いていけるようになります(self-direction)。

(4) 感情や身体状態の解釈の改善(Improving physical and emotional states)

感情や健康機能や運動などの身体・生理的状態・身体反応そのものではなく、それらをどう認知し、どう解釈するかを変えることです。それによって、ストレスとネガティブな感情を軽減できます。

自己効力感が高い人は自分を高めるために効果的にストレスを利用しますが、自己効力感が低い人はストレスによって自分をさらに弱めていきます。

~ ~ ~ ~ ~

自己効力感(Self-efficacy)の組織への適用

自己効力感(Self-efficacy)は集団に対しても当てはまります。

私たちが求めるものの多くは、他人との協働によってのみ達成可能なので、バンデューラは自己効力感の概念を集団的効力感(Collective efficacy)に拡張し、組織における働き方や組織の政治的要因に及ぼす効果を実証しています。

集団的効力感が高ければ、組織でも、チャレンジングな目標を設定し、それに対する強いコミットメントを維持できます。失敗しても、その努力を持続します。挫折を経験しても、すぐに立ち直ることができます。失敗の原因を自分たちの努力不足、集団として習得可能な知識・技能が不足していると受け止め、外部のせいにしません。脅威となるような状況でも、私たちならコントロールできると信じて前に進んでいけます。

一方、自らの能力を疑っている効力感の低い組織は、脅威となるような困難な仕事から自らを遠ざけようとします。組織としての志も低く、自らが選択した目標に対するコミットメントも弱いです。困難な課題に直面すると、課題を克服しようとするのではなく、自らの欠点、遭遇する障害、想定される最悪の結果に意識が向いてしまい、その恐怖で足を踏み出すことができません。失敗や挫折は成長の機会ではなく欠点と見なされたり、適性不足と捉えられるため、失敗を重ねるほど、自分の能力を信じられなくなり、回復するのに時間がかかります。

そのため、自己効力感が低いと、そもそも高いゴールを設定できません。高いゴールにコミットメントできませんし、自分の能力に疑いを持った状態で取り組むことも出来ないからです。

組織の自己効力感と環境にも相互作用があり、環境をコントロールできると思えれば自己効力感も上がっていきますが、コントロールできないと思えば、自己効力感も下がり、変えるのは難しくなります。

~ ~ ~ ~ ~

最後に

昨今、組織には、コストをかけずにパフォーマンスを高めることがますます求められます。

その鍵の一つが進化するテクノロジーの利用ですが、多くの組織で、技術的なリソースを有効に使おうとする試みが広く見られる一方で、そもそも「人」という従来からあるリソースをより効率的に使うという取り組みはおざなりにされているという、不思議なパラドックスがあります。

AI(Artificial Intelligence:人工知能)の利用が今後重要であるならば、なぜその前に、そもそも有効に活かされていない、人がそもそも持つインテリジェンス(Human Intelligence)を利用する取り組みをしないのでしょうか?

この疑問への答えは、私たちは、人に対しては、長所や優れた点を見るよりも、短所や欠点を見る傾向が強いという点にあります。そして、その欠点を無理矢理矯正しようとしたり、非難することばかりに注力するのです。私たちは自分が望む結果を達成できると思えなければ、実行に移す動機を持たず、自分の能力を信じる力がなければ達成もできないのにです。

自己効力感は人の短所ではなく、人の長所、ポジティブな点に焦点をあてるのです。

~ ~ ~ ~ ~

参考文献

(1) Albert Bandura, ”Vicarious and Self-Reinforcement Process”, The nature of reinforcement, Academic Press, Inc. 1971.

(2) Albert Bandura, “From Thought to Action: Mechanisms of Personal Agency“, New Zealand Journal of Psychology, Vol 15. No 1, 1986/6.

(3) Albert Bandura, “Organizational applications of social cognitive theory”, Australian Journal of Management, 13(2), 275-302., 1988.

(4) Robert Wood, Albert Bandura, “Social cognitive theory of organizational management”, The Academy of Management Review, 14(3), 361–384., 1989.

(5) Albert Bandura, “Social cognitive theory“, In R. Vasta (Ed.), Annals of child development. Vol.6. Six theories of child development (pp. 1-60). Greenwich, CT: JAI Press., 1989

(6) Albert Bandura, “Social cognitive theory of self-regulation“, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 248-287., 1991.

(7) Albert Bandura, “Self-Efficacy“(1994), In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behavior (Vol. 4, pp. 71-81). New York: Academic Press. (Reprinted in H. Friedman [Ed.], Encyclopedia of mental health. San Diego: Academic Press, 1998).

(8) Albert Bandura, “Self-efficacy: The exercise of control”, New York: W. H. Freeman, 1997.

(9) Frank Pajares, “Overview of social cognitive theory and of self efficacy”, 2002, retreived 2022/2/28.

(10) Fernández-Ballesteros, R., and others. “Determinants and Structural Relation of Personal Efficacy to Collective Efficacy”, Applied Psychology: An International Review, 51, 107–125., 2002.

(11) Karen Glanz, Barbara K. Rimer, K. Viswanath, “Health behavior and health education: theory, research, and practice (4th edition)”, Jossey-Bass ISBN 978-0787996147., 2008.

(12) Wayne W. LaMorte, “The Social Cognitive Theory”, Boston University School of Public Health, Date last modified: 2019/9/9.

(13) Alex Stajkovic, Fred Luthans, Fred, “Social cognitive theory and self-efficacy: Implications for motivation theory and practice“, In R.M. Steers, L.W. Porter, & G.A., Bigley (Eds.), Motivation and Work Behavior (7th ed.). 126-140., 2002.

(14) “Social cognitive theory“, wikipedia

(15) “Self-efficacy“, wikipedia

(16) “Self-regulation theory“, wikipedia