日本には無能なリーダーたちがあふれています。なぜなのでしょうか?実は彼らは無能だからこそリーダーにたどり着いています。傲慢、自己愛、自己中心、自信過剰、声が大きい、これらのリーダーとしては危険な特性が、むしろ彼らをリーダーに押し上げるのです。そして、組織の中の立ち振る舞いや迎合性を有能性と結びつける幻想の有能性が社会を支配しているからです。

~ ~ ~ ~ ~

はじめに

私はキャリアのほとんどを海外業務に費やしてきました。

私が勤めてきたいくつかの会社にとって、海外事業は新規事業に近い事業です。つまり、海外事業をすでに軌道に乗せて事業の柱になるまで成長させることに成功した会社ではなく、まだ海外の売上が国内事業の数パーセント程度の道半ばの会社です。

従来からの国内の主力事業の売上が、全体のほとんどを占めています。縮小する国内事業だけでは会社の未来が危ういので、海外事業を成長させなければならない、しかしうまくいかないという、どこにでもある話の会社です。そして、数年も、十数年も、その同じ話をし続けています。

そのような会社の経営者は、国内市場で戦い、勝ち上がってきました。

私の経験では、そのような経営者たちは、経験豊富な国内の主力事業では優秀です。判断もおおむね的確です。しかし、国内事業は分かっているのですが、海外事業の実態はほとんど理解していません。新しい事業をリードする能力を持ち合わせていません。会社を未知の領域に導くことに長けたリーダーではなく、既存の業務を管理することに長けたマネージャーに過ぎないからです。

そのような経営者は、未知なる領域において、自分の経験から物事を軽率に判断して、的外れな指示を出し、自ら足を引っ張って、不必要に従業員たちをかき回すのですが、問題の根源が自分にあるとは1ミリも思っていません。

そのような会社では、海外の現場で苦労しながら事業を作り上げてきた一部の実務者たちが実情を一番理解しています。どうすべきなのかも知っています。

そのような人たちに事業をリードさせればよいのですが、それができません。なぜなら、経営者には次のような意識があるからです。

・日本ではこれで成功したから、海外でも同じ方法で成功するといまだに信じている

・海外の現場を経験した人間の方が正攻法やビジネスチャンスをよく知っていることを全く理解していない

・自分よりも下の人間が仕事を知っているという事実を認めたくない

・下の人間に意見を聞くなどプライドが許さない

・そもそも偉そうなことを言ってくる下の人間が気に食わない

・下の人間に業務を任せて活躍されたら、自分のメンツが丸つぶれになる

・下の人間に業務を任せて成功されたら、自分のポジションが脅かされる

そのため、経営者は、長年に渡ってうまくいかないのはなぜなのか、その原因の核心を究明することは決してせず、機能不全を放置し、曖昧な指示や、的外れな指示、無理難題を出し続けて、それに応えられない部下たちを非難するという戦法を取ります。そうしておくことで、自分の優位性とポジションが守られるからです。

私は組織のリーダーに関する記事をこれまで数多く書いてきました。

なぜ繰り返し書いているかというと、そこに組織の問題の核心があるからです。

恐ろしく多くの日本企業がいまだに海外で成功できない根本的な理由もそこにあるからです。

日本には、リーダーが右と言えば、例え組織の下の人間のほとんどが左の道が正しいと分かっていても、右に進まざるを得ない会社がいまだに多くあります。

~ ~ ~ ~ ~

無能な経営者が生まれる要因

この問題には日本特有の組織文化や組織構造が関係しています。それが無能な経営者が生まれやすい環境を作ってしまっています。よく言われていることですが、次のような要因です。

1. 年功序列と昇進システム

日本では、いまだに、実力や結果よりも、年齢や勤続年数で昇進が決まる会社が多いですね。

成果主義を導入している会社の多くも形だけです。

このシステムでは、上司の評価が重要になるため、上に印象がよいタイプが出世しやすくなります。また、このシステムでは、出世することに成功した人たちは、その後、特に何もしなくても、会社で安泰な余生を過ごすことができます。

仕事ができる30代の社員がいても、仕事ができずやる気もない50代の下で働かされ続け、あるいは「経営ごっこ」に精を出す60代の下で無意味な仕事をさせられて、会社の新陳代謝が遅れます。

2. 出る杭は打たれる文化

上司に逆らうと協調性がないと判断され、出世できない日本の会社も多いです。

挑戦する人や新しいアイデアを出す人は評価されません。無難な人が昇進するため、リスクを取らない経営者が増えます。日本でトップにたどり着くのは「チャレンジするリーダー」より「失敗しないリーダー」です。

3. 前例主義

日本には、いまだに「過去の成功」に縛られている経営者たちが多くいます。

前例にとらわれず効率的に働く人よりも、従来からあるしきたりに従って、非効率的でも一生懸命働くふりをする人が評価されます。

4. 企業ガバナンスの弱さ

日本の企業の取締役会では、社外取締役や株主の意見よりも、社内の力関係が重視されます。

経営がうまくいっていなくても、経営者が責任を取らずにいつまでも居座ることができます。

いくら社外取締役を入れようが、彼らも会社から報酬を得ているため、核心をつくことを正面切って言うことができません。プライム上場企業でさえ、数多くの会社でガバナンスが効いていません。

日本では会社の目的を達成することではなく、経営者は組織の中で勝ち上がり、そこで延命することが目的になっています。この問題は一企業のみならず、日本全体の組織文化に深く根付いているため、変えるのは容易ではありません。

この間、冨山和彦がテレビのインタビューで「日本の企業は本来すべき仕事と向き合わず、何十年も仕事のふりしかしてこなかったので、これから本当の仕事をしなければならなくなる上で、とても厳しい」というようなことを、さらっと痛烈に言っていましたが、ほんとドンドン叩いてくれという思いです。

~ ~ ~ ~ ~

経営者の無能性を示した法則

さて本題に入りましょう。

そうです、長々と書きましたが、今までは前置きです(笑)。

この話題について書くと、いつまでも書き続けることができるので、ついつい長くなってしまいます。読み疲れたら途中でやめてください(笑)。

さて、今回は、このような経営者の無能性を示した原理・法則をいくつか紹介しましょう。

いずれも海外由来の法則なので、つまり、無能な経営者は日本だけでなく、世界共通ということなのですが。

~ ~ ~ ~ ~

ピーターの法則:The Peter Principle

ピーターの法則とは「階層組織において、従業員は自分が無能になるレベルまで昇進する」という法則です。

階層組織において、従業員は自分が無能になるレベルまで昇進する

~ ローレンス・ピーター

In a hierarchy, every employee tends to rise to his level of incompetence

~ Laurence J. Peter

会社は、新しいポジションに必要なスキルに基づいてではなく、それまでの役割での成果に基づいて従業員を昇進させます。そして、もしその人が新しい役割でも能力を発揮すれば、次のレベルに昇進できます。

しかし、そのうち、自分の能力を超えた役職まで昇格します。つまり能力が頭打ちになります。

そのレベルでは成果を上げられないため、それ以上昇進することはありません。つまり最後に昇格したポジションで、従業員は無能になってしまうのです。

その最終ポジションで、従業員は無能にもかかわらず「有能なふり」をしておくのですが、不思議なことに、組織も「有能」だという評価をしておきます。「無能」と評価してしまうと、組織全体の前提が破綻してしまうからです。

ピーターは「やがて、すべてのポストは、その職務を遂行できない無能な従業員によって占められる」と結論づけます。ただし、これは組織全体に均等に起きるのではなく、ピラミッド上部に集中します。そのため、会社の上層部は無能な人たちばかりになってしまい、その結果、彼らは、とても限られた経験に基づいた的外れな意思決定を行い、誤った方向に会社を導くのです。

この法則は、ローレンス・ピーター(Laurence J. Peter, 1919-1990)とレイモンド・ハル(Raymond Hull, 1919-1985)が1969年に出版した著書「The Peter Principle: Why Things Always Go Wrong(邦題)ピーターの法則:「階層社会学」が暴く会社に無能があふれる理由」で紹介したものです。

この問題の本質は「新しい役割への適性を考慮せずに人を昇進させること」にあります。日本の年功序列はまさにこれにあたり、ピーターの法則を推し進める構造になっています。

ピーターが書籍の中で提示している解決策は、役割に必要な能力に応じた配属、昇格制度を取り入れることです。

しかし、これは簡単ではありません。階層社会が「全体的無能(collective incompetence)」に陥っているからです。組織の中の立ち振る舞いや迎合性を有能性と結びつけて、「幻想の有能性(The Illusion of Competency)」を共有しあっているからです。

面白いのは、ピーターは、従業員に対して「今与えられている役割でわざと自分の無能さを小出しにしておくこと」をアドバイスしている点です。無能さをチョイ出ししておくことで、上司から高評価されることを避け、望ましくない昇進を避け、有能で満足できるポジションに留まって、幸せなワークライフバランスを維持することができます。

ピーターは、意図的に自分が無能であると示しておくことを「創造的無能性:Creative Incompetence」と呼んでいます。

~ ~ ~ ~ ~

逆ピーターの法則:The Inverse Peter Principle

ピーターの法則の反対の事象を示す、逆ピーターの法則(The Inverse Peter Principle)もあります。

ピーターの法則ほど有名ではありません。しかも、異なる複数の意味が含まれています。

その1つの意味は「無能なリーダーは、自分よりも能力の低い人を昇進させる」というものです。

これによって、無能なリーダーは、自己中心的で安泰な階層構造を維持することができます。

もう1つの意味は、実際には「ピーターの法則」と反対のことが起きていると主張するものです。つまり、無能だから昇格させられると主張します。

無能な者は、無能さが目立たなくなるレベルまで昇進する。真に有能な者は最下層に留まる

~ 匿名

Incompetents rise to a level where their deficiencies are no longer obvious, while those who are truly competent at the bottom tend to stay there.

~ A. Nonymous

最初に与えられた単純な技術作業に長けた従業員は、最下層でその業務をずっとし続けます。

逆に、最下層で入社し、最初に割り当てられた業務をうまく遂行できない従業員は、違うポジションへ移動になります。この時、より大きな貢献を果たすことを期待されて昇進することさえあるのです。

つまり、スペシャリストとして失敗した彼らは、ジェネラリストとして組織の階段を昇っていくのです。そして、彼らは、明らかに無能なレベルから、それほど無能ではないレベルへと移行するのです。

なお、ローレンス・ピーターは、ピーターの法則の続編である書籍「The Peter Prescription : How to Make Things Go Right(邦訳)ピーターの処方箋:物事をうまく進める方法」の中で、次のようにも言っています。

歴史は、偉大なリーダーとなった人のほとんどが、無能なフォロワーであったことを示している

~ ローレンス・ピーター

History shows that most men who become great leaders had been incompetent followers.

~ Laurence J. Peter

分かりますね〜。

真のリーダーの素質がある人は、上司におべっかを使ったり、自分を押し殺して上司を立てることが苦手です。フォロワーとしての素質がないのです。上司にたてつくことさえあります。だから昇進できないのです。

むしろ組織の階段を昇っていくのは、優秀なフォロワーであるイエスマンたちです。

~ ~ ~ ~ ~

ディルバートの法則:The Dilbert Principle

「ディルバートの法則」は、「最も無能な従業員は、会社に一番ダメージを与えにくい役職、つまりマネジメントに昇格する」というものです。先ほど紹介した逆ピーターの法則にも似ていますね。

最も無能な従業員は、会社に一番ダメージを与えにくい役職、つまりマネジメントに昇格する

~ スコット・アダムス

The most ineffective workers are systematically moved to the place where they can do the least damage: management.

~ Scott Adams

この法則を思いついたスコット・アダムス(Scott Adams)は、エンジニアのディルバートを主人公にし、オフィスを舞台とした風刺漫画「ディルバート(Dilbert)」の作者です。ピーターの法則にインスピレーションを得ました。

ピーターの法則では、人が昇進するのは有能だからとする一方、逆ピーターの法則と同様に、ディルバートの法則も、人は無能だから上位のポジションに「降格」させられるというのが面白いですね。

ディルバートの法則は、組織の上層部は実際の生産活動にはほとんど関係がなく、企業における実質的な生産活動は下位の従業員によって行われることを示しています。

マネジメントに昇格すれば、部下を怒鳴ったり、みんなのためにドーナツを注文するなど、簡単な仕事だけしていればよいのです。(1)

~ ~ ~ ~ ~

パットの法則:Putt’s Law

似たような法則に、アーチボルド・パット(Archibald Putt)という匿名の人物によって紹介された「パットの法則:Putt’s Law」もあります。

パットの法則によれば、テクノロジーは2種類の人たちによって支配されています。管理していないことを理解する人と、理解していないことを管理する人です。

テクノロジーは2種類の人たちによって支配されている。管理していないことを理解する人と、理解していないことを管理する人だ。

~ アーチボルド・パット

Technology is dominated by two types of people, those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand.

~ Archibald Putt

~ ~ ~ ~ ~

ジャーヴェイスの法則:The Gervais Principle

みなさんは「The Office(ジ・オフィス)」というテレビドラマをご存じでしょうか?

2001年イギリスで初放送されてから大ブームとなったオフィスで働く人たちの日常を描いたコメディドラマですが、その後アメリカ版が製作され、2005年から2013年までアメリカでテレビ放映されました。

私は当時アメリカに駐在していて、他のテレビドラマとは明らかに違う、独特の雰囲気とユーモアが面白くて、仕事を終えて家に帰った後、毎週見ていたのを思い出します。

下のYoutubeは私が見ていたアメリカバージョンの「The Office」の1時間にまとめたハイライトです。久しぶりに見ましたが、やっぱり面白いですね。

社会学や経営分析を行っているベンカテシュ・ラオ(Venkatesh Rao)は、このテレビ番組の登場人物たちから、企業の階層構造の特徴を見出します。

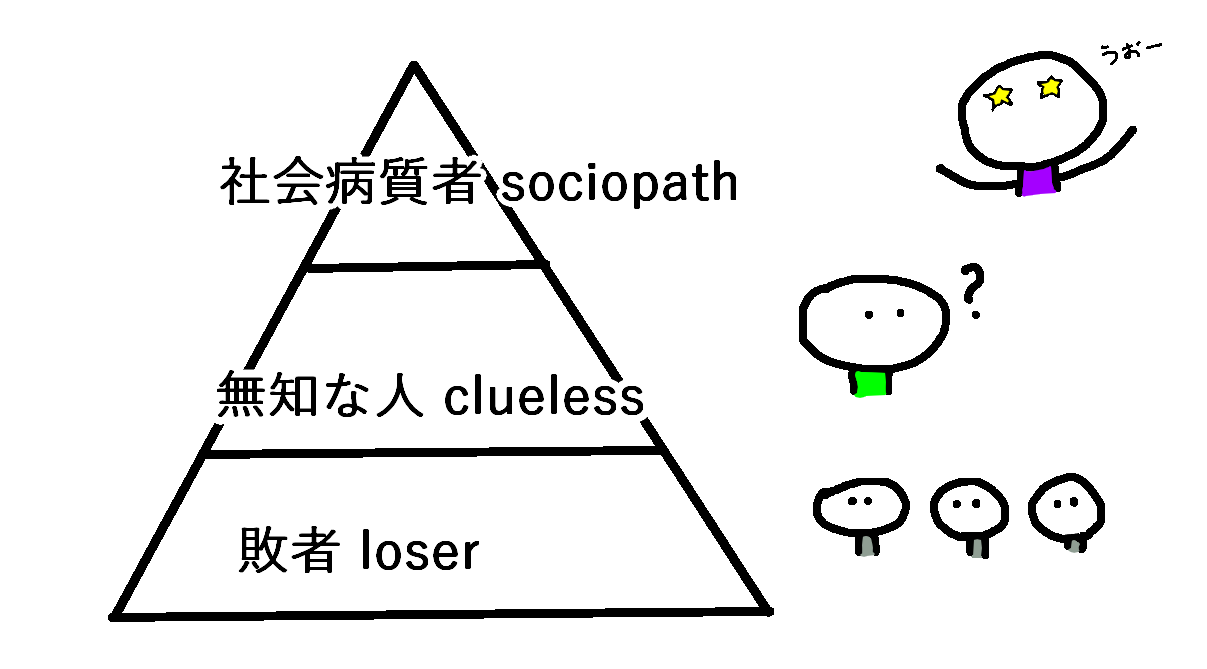

そして、企業のピラミッドは「社会病質者(sociopath)」「無知な人(clueless)」「敗者(loser)」という3つの層からなり、マネジメントの無能さは偶然起きるのではなく、体系的なものであると述べました。

社会病質者(sociopath):システムを操り、自分の利益のために搾取する経営幹部

無知な人(clueless):真実を知ることなくシステムを信じ、一生懸命働き、痛みを被る中間管理職

敗者(loser):権力はないが、真実を知り、リスクを犯すことなく必要なだけ働く現場の従業員

図:階層組織ピラミッド

ベンカテシュ・ラオは、最初彼のブログでこの法則を紹介しましたが、企業、学生、行政、軍隊、教会など、各方面から瞬く間に大きな反響と共感を得ます。アクセスが集中して彼のサイトが落ちたほどです。

その後、彼は「ジャーヴェイスの法則」という書籍にこの法則をまとめていますが、彼のブログでも十分その詳細を知ることができます。また、下のYoutubeでも簡単に紹介しています。

なお、「ジャーヴェイスの法則」という名称は、イギリス版の「オフィス」の演出・脚本を手がけたリッキー・ジャーヴェイス(Ricky Gervais)の名前から取っています

~ ~ ~ ~ ~

さいごに:なぜ無能なリーダーに男性が多いのか?

そして最後に紹介するのは、数年前に見て大笑いしたTEDからです。

登場するトーマス・チャモロ・プレムジッチ(Tomas Chamorro-Premuzic)は、組織心理学者で、現在、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンのビジネス心理学教授、コロンビア大学の非常勤教授、そしてマンパワーグループのCIOを務めています。

プレムジッチは、世の中には無能なリーダーがあふれていると言います。

そして、そのほとんどが男性だと言います。

無能で自信過剰な男性ほど、ピラミッドの頂点まで昇り詰める仕組みになっているからです。

彼は、人々がリーダーに求める資質と、人がリーダーになるための資質の間には、病的なほどの不一致が存在すると言います。

組織のリーダーになるために必要な素質は、傲慢、自信過剰、自己PR、自己中心、自己愛、他人を横に押しやる能力です。彼は、組織のリーダーに女性が少ない理由は、女性自身の問題ではなく、このような特性をもつのは、圧倒的に男性に多いからだと言います。

そして、彼の見解では、リーダーの男女比が不均等である理由は、多くの人が、自信(confidence)と能力(competence)の違いを区別できないからです。

真のリーダーシップを持つ人たちは、その才能を多くの人たちに印象づけることができません。多くの女性がそうです。つまり、女性たちには、リーダーとして成果を出す素質は十分にあるが、リーダーまで組織を昇り詰める素質がないのです。これは「ガラスの天井」と言われたりもしますね。

一方で、時々、ものすごく男性的で傲慢な女性リーダーを見かけることがありますが、だからこそ彼女たちはリーダーまで昇り詰めれられたのです。つまり、彼女たちも無能な男性リーダーたちと同じです。

彼は、もし組織のリーダーが自信よりも真の実力、カリスマ性よりも謙虚さ、ナルシシズムよりも誠実さ、自己アピールよりも他人を想う力で選ばれれば、より有能なリーダーが生まれるだけでなく、真の女性リーダーも増えるだろうと言います。

私たちにできることは3つあります。

1.自信やカリスマ性に惑わされないこと。真の能力、謙虚さ、誠実さでリーダーを選ぶこと

2.自分たちの直感を疑うこと。私たちの直感が間違った人たちに感銘を受け、その人たちをリーダーに押し上げてしまっています

3.リーダーに求める素質、基準を明確にすること

ご興味があればプレムジッチのスピーチをご覧ください。彼の語り口がとてもいいんですよね。

~ ~ ~ ~ ~

参考文献

(1) “Funny Business : “Dilbert” cartoonist Scott Adams draws a satirical but insightful picture of the corporate world”, BizEd, Nov/Dec 2002, P16-21.