抱える問題のみに向き合っても、たどり着きたい未来にはたどり着きません。問題について話すのではなく、望む未来について話す方が良い結果を生みます。不思議に思うかもしれませんが、問題点について話さない方が問題自体も解決できます。しかし、それでもなお、多くの専門家は「望む姿」ではなく「問題」にフォーカスするのです。

~ ~ ~ ~ ~

はじめに

今回は、前回の記事の最後に触れたポール・Z・ジャクソン(Paul Z Jackson, 1956 -)が2010年に書いた書籍「Positively Speaking: The Art of Constructive Conversations with a Solutions Focus(邦訳)ポジティブ・スピーキング:解決策に焦点を当てた建設的な会話」を紹介しましょう。

ポール・Z・ジャクソンは、組織やリーダー、個人に対するコンサルタント、コーチであるとともに、別の顔として、BBCラジオのシニアプロデューサーを務め、即興コメディチーム「More Fool Us」の創設者でもあります。

本書は、人はどうすれば変わることができるのか、「問題点」ではなく「ありたい姿」にフォーカスするソリューション・フォーカスの手法をベースにして、実践に即し、身の回りの分かりやすい例も織り交ぜながら、平易な文章で説明した良本です。

~ ~ ~

なお、本書の日本語版はありませんが、彼の別の書籍である「The Solutions Focus(邦題)組織の成果に直結する問題解決法 ソリューション・フォーカス」には日本語版があります。

こちらの本は、英語のオリジナル版の初版が2002年に発刊され、その後2011年に第2版、2024年に第3版が出ています。日本語版は2009年出版なので、第1版を訳したものでしょう。第3版では内容が付け加えられています。

ただし、日本語版は現在中古本しか流通していないようです。なお、私はこの本の第3版も読んでいますが、内容的には今回紹介する本とかなりダブっているため、どちらかの本を読むだけでひとまず十分だと思います。

~ ~ ~ ~ ~

ソリューション・フォーカス Solution focus

ソリューション・フォーカスは、もともと、アメリカでインスー・キム・バーグ(Insoo Kim Berg, 1934-2007)とスティーブ・ド・シェイザー(Steve de Shazer, 1940-2005) が考案したソリューション・フォーカスト・ブリーフ・セラピー(Solution Focused Brief Therapy:SFBT)、あるいはソリューション・フォーカスト・アプローチ(Solution Focused Approach:SFA)とも呼ばれる短期療法です。

彼らは、セラピーにおいて、患者と協力しながら成果を上げる効率的な方法を模索していました。フロイトの精神分析(psychoanalysis)に由来する「対話療法」というそれまでのアプローチでは、何ヶ月、あるいは何年もの会話が行われ、幼少期の問題の根源を探ってトラウマを明らかにし、問題の根本的な理解に到達しようとします。

しかし、2人は、尋ねる質問の種類と順序を試すことで、より短い期間で成果を上げる方法にたどり着きました。その最も重要な発見は、患者は、患者が抱える問題について尋ねられるのではなく、患者自身が望むことについて尋ねられた方が、良い結果を上げることができた点です。

例えば、アルコール依存症の患者を治療するに当たって、患者との対話の中で、患者がそもそも望んでいるのは、子供と過ごす時間を増やしたり、良好な結婚生活を取り戻すことだと発見しました。

つまり、彼らが抱えているアルコール依存症という問題と、彼らが望む未来との関連性は薄いのです。アルコール依存症という問題のみに向き合っても、たどり着きたい未来にはたどり着かないのです。しかし、多くの専門家は「患者が望む姿」ではなく、「患者が抱える問題」にフォーカスします。

一見、問題とは直接関係ないように思える、患者が望んでいることについて話し合うことで、セラピストたちは、他の治療法よりも早く問題の解決につながり、かつ持続的な結果が得られることに気が付きます。不思議に思うかもしれませんが、問題点について話さない方が問題自体も解決できたのです。

その後、バーグとド・シェイザーのモデルは、セラピーの世界の一部に広まりました。

このように、そもそもセラピー、心理療法として開発されたモデルですが、今回紹介する本の著者であるジャクソンたちは長年にわたり、建設的な会話の基盤となるソリューション・フォーカスの原則を、組織変革やカウンセリング、コーチング、リーダー向けのプログラムなど様々な領域に広げ、多くのトレーニングコースを実施し、書籍や記事を書いてきました。

その中で、ソリューション・フォーカスのスキルが最も大きな違いを生み出すのは、相手との会話の1つ1つだと気が付きます。1対1のやり取りこそが、そのスキルが試される場面なのです(前回の記事では、会話のプラットフォームという言葉を使ってその一部を説明しました)。本書は、そのような状況での1対1の対話スキルを養うことを助けるために書かれたものです。

~ ~ ~ ~ ~

SIMPLE

ソリューション・フォーカスは「SIMPLE」という原則にまとめられます。「SIMPLE」は次の6つの言葉の頭文字をとったものです。

S:問題でなく解決にフォーカスする (Solution – not problems)

I:人そのものでなく、人と人との関係にフォーカスする (In between – not individual)

M:ないものではなく、今あるものを利用する (Make use of what’s there – not what isn’t)

P:過去・現在・未来の可能性に目を向ける (Possibilities – from the past, present, and future)

L:難しい言葉ではなく分かりやすい言葉を使う (Language – Clear not complicatd)

E:1つとして同じ事例はない (Every case is different)

では次に、それぞれの原則を1つずつ見ていきましょう。

1.問題でなく解決にフォーカスする (Solution – not problems)

最初の原則は、問題ではなく解決策に焦点を当てることです。これは前回の記事でも詳しく紹介しました。

たとえば、あなたはある部署のマネージャーで、部署内にいつも遅刻するスタッフがいるとします。そのスタッフとの会話で「遅刻」という問題点にフォーカスすると、「なぜいつも遅刻するのか」などの非難めいた質問につながり、その後に否定、防御、言い訳などで、相手はガードを固める可能性が高く、どれもあなたの望みに近づくことはありません。

あなたが望んでいるのは部下が時間どおりに来ることです。そのためには、会話の焦点を「なぜ時間通りに来れないのか」ではなく「部下が時間どおりに来ること」に移すのです。「○○さんが時間どおりにここにいるためにはどうすればいいかな?」などのより建設的な質問をする方が効果的です。問題点ではなく、望んでいることについて話すのです。

その他の問題でも、何が悪かったのかという議論ではなく、「次回もっとよい結果を得るためにはどうしたらいいだろうね?」と問いかけるのです。

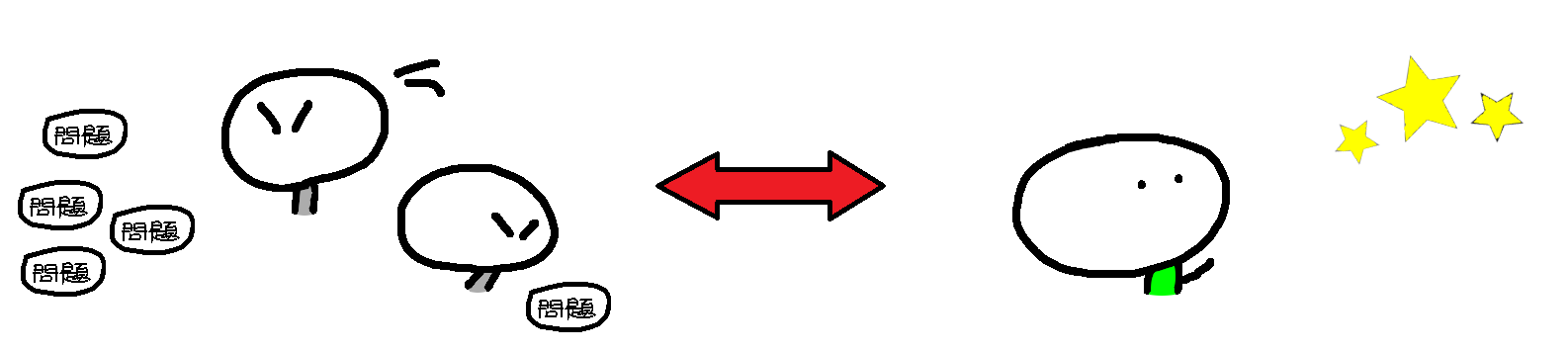

図:問題思考と目的思考

~ ~ ~

2.人でなく、人と人との関係に注目する (In between – not individual)

私たちが話すことは、相手が話すことに変化を与え、相手が話すことは私たちが話すことに変化を与えます。会話は、その瞬間瞬間の2人の相互作用によって築かれます。相手そのものではなく、その相互作用にフォーカスします。

例えば、ある役所の受付係で働き始めた女性は、朝、他の職員たちが出勤してくる際、挨拶をしなかったり、目を合わせなかったり、うつむき加減で前を通り過ぎていく人が多いことに気が付きます。職場も何となく全体的に陰気な感じがして、自分も暗い気分になっていきました。

ある時、受付をもっと明るい感じにしようと決心した彼女は、建物に入ってくる人全員に笑顔を向け「おはようございます!」と挨拶し、時には積極的に話しかけるようにしました。しばらくすると、職員たちの顔も役所への訪問者たちの顔も前より明るく見えるようになりました。彼らも、彼女だけに笑顔を返すだけでなく、お互いに対しても笑顔を向けるようになったのです。

変えるべきは、人そのものではなく、人と人との間にある関係なのです。人そのものを変えようとしても人は変わらず、人と人の関係を変えることで人は変わるのです。

~ ~ ~

3.今ないものではなく、今あるものを利用する (Make use of what’s there – not what isn’t)

直面しているものが何であれ、それを受け入れることができれば、それが違うことを願ったり、欠けているものや足りないものに不満を言うのではなく、今あるものを活用できるようになります。

今あるものを活用するための出発点は、自分自身のリソースを知ることです。大きく言えば、自分を知ることです。あなたが望むことを前に進めるために有益と思われるあなた自身が持っているものは何ですか?

それはあるスキルかもしれませんし、権限や権利、信頼性、性格かもしれません。

同様に、あなたが望むことに有益と思われるあなたのまわりの人たちが持っているものは何ですか?

それらを組み合わせると、自分が望んでいることを少し前に進めることはできないでしょうか?

あなたが働いている会社が、ある外国企業を買収し、その買収先とあなたの部署が一緒に働くことになったとします。

しかし、新しく買収した会社のスタッフは、あなたの会社よりもはるかに休憩が長く、あなたの目にはとても非効率に映り、イライラします。

あなたは、彼らに「休んでばかりいないで、もっと働いてくれよ!」と言う代わりに、このお互いの文化の違いをどのように生かせるかを考えました。あなたは、相手側の仕組みの上に乗り、休憩中に新しい同僚に自己紹介したり、自分の部署のスタッフを彼らに紹介したりして、休憩時間をお互いをもっと知るための時間として有効利用することにしました。

しばらくすると、休憩時間は仕事よりも生産的な時間になっていきます。仕事をしている最中ではなかったような相談やアイデアを話し合われる場所になります。いままで想像もしなかったアイデアさえ生まれるようになりました。以前の組織よりもはるかにスムーズで自由な発想が生まれ、それが共有され、さらに発展する組織へと変化していったのです。

~ ~ ~

4.過去・現在・未来の可能性に目を向ける (Possibilities – from the past, present, and future)

過去にうまくいかなかった事例や、今うまくいっていない取り組みに着目するのではなく、過去にうまくいった事例や、今うまくいっているケースに目を向けましょう。そこには、あなたを助ける重要なヒントが隠されているかもしれません。

将来の可能性とは、会話がうまくいくという感覚であり、希望を持ってそれに取り組んでいるということです。

建設的な会話を生むのは難しいだろうと考える必要はありません。代わりに、会話がうまくいったと仮定してください。その時、あなたは何を言うでしょうか。相手は何を言うでしょうか。

~ ~ ~

5.難しい言葉ではなく分かりやすい言葉をつかう (Language – Clear not complicatd)

次の原則は使う言葉です。複雑な言葉や専門用語は極力避け、分かりやすく簡単な言葉を使うように心がけます。専門用語を避けることで、全員が理解できます。

可能な限り、相手の言語で話してください。相手が理解したかどうか確認するために相手の言葉を繰り返したり、要約したり、言い換えが必要になることもあります。

著者のポール・Z・ジャクソンは、あるエンジニアが「問題は、上司がNタイプに対して抱く優越感だ」と言った会話を覚えています。その後も彼は「Nタイプ」という言葉を何度か繰り返したのですが、今日に至るまで、彼以外の人たちは、Nタイプが何を指していたのかよく分かっていません。

そもそも専門用語を多用し、簡単な言葉で説明できない人は、その物事を根本的には理解していない可能性があります。なにを話しているのか何度説明をお願いしても理解できる言葉が返ってこない場合は、相手も理解できていないと想定した方がよいでしょう。たとえ相手が専門家であったとしてもです。そのことで自分を責める必要はありません。

~ ~ ~

6.1つとして同じ事例はない (Every case is different)

最後の原則は、すべてのケースが異なることを理解することです。以前うまくいったかもしれない作戦を使っても、今回はうまくいかないことがあるということです。なぜなら世の中に1つとして同じ事例は存在しないからです。

たとえば、新しい顧客に営業しているとします。以前の同様のケースでは、価格が顧客の一番の関心事でした。そのため、今回も、成約に結び付けるためには、ある程度値引きしなければならないだろうと考えていました。

しかし、値引きカードをちらつかせても、今回のお客さんは食い付いてきません。実は、今回の顧客は値段には満足しているものの、サービス内容に納得していなかったのです。

相手が何を望み、何を必要としているかを知り、相手のニーズを満たす方向に少しでも近づくことで、相手があなたの望みをかなえるのを助けてくれる可能性を高まります。大事なのは、望むものに関する適切な質問をすることです。そのことで、話し合いの中でお互いが望むことを実現するためのより良い関係を構築することができます。

~ ~ ~ ~ ~

さいごに

本書にはその他様々な解決思考のアドバイスや、有効な言葉の選び方が多くの会話の事例を通して散りばめられているのですが、今回はその中でも「SIMPLE」の原則を取り上げて紹介しました。

繰り返しますが、「あなたの問題点」と「あなたが望むもの」にはほとんど関連性がありません。

機能していないものにフォーカスするのではなく、機能しているものに意識を向けてください。問題ばかりにフォーカスすると、問題自体も解決できないどころか、機能しているものさえ壊してしまう可能性があります。壊れていないものを直そうとしてはいけません。

私たちを取り巻く環境は複雑になってきており、問題の根本原因にたどり着こうとしても、たどり着くことはできません。それどころか、大概間違った結論付けをして、問題ではなかったことまで壊していくのです。

そうではなく、私たちが真に望むものをクリアにするのです。目指すところがはっきりしていれば、そこに近づくための道具や最初の一歩を見つけることは比較的容易です。第一、その方が気持ちが高まります。何がうまくいっているのか発見していく方が楽しいですし、エネルギーが湧いてきますよね。