「出る杭は打たれる」と言われるように「逸脱者」はたとえそれが肯定的であっても、良く思われなかったりします。そこに変革の原石があるのにです。必要なのは「ポジティブな逸脱者」を無視したり抑え込むのではなく、その行動のどこが自分たちの行動と違うのかを理解しようとすることです。そこから、真の変化を生み出す鍵が見つかるのです。

~ ~ ~ ~ ~

はじめに

みなさんは「同調(conformity)」や「逸脱(deviance)」という言葉を聞いてどんなイメージを持つでしょうか?

ネガティブなイメージを持つ人が多いのではないでしょうか?

従来の研究もこれらを否定的に取り扱うものがほとんどでした。

しかし、同調にも、逸脱にも、それ自体には良い意味も悪い意味もありません。両方とも、その言葉が使われる文脈によって、適切な意味にも不適切な意味にもなります。

~ ~ ~ ~ ~

同調(conformity)と逸脱(deviance)

「同調(conformity)」は集団や多数派に合わせてうまくやっていくことです。「逸脱(deviance)」はその逆で、集団のルールや多数派に合わせない行動をとることです。

例えば、法律や規則、社会のルールを遵守することは良い意味での同調で、法律を犯して犯罪に手を染めるのは悪い意味での逸脱です。

しかし、機能しなくなった古いルールに縛られて誰も変わることができず、みんなが同じ行動を取り続けるのは悪い意味での同調でしょう。一方で、そのような環境で古いルールに従わず、グループの人たちと異なる勇気ある一歩を踏み出すのは良い意味での逸脱です。

さらには、集団の理念を信じることなく、ただ集団に行動を合わせることは、良い同調ではないでしょう。研究者たちは、このような望ましくない適合を「コンプライアンス(compliance)」と呼びます。一方で、人が行動の同調だけでなく信念でも本心から適合するときに起きるのは、私的受容(private acceptance)と呼ばれます。私的受容は、通常は集団にとって良いことですが、常にそうとは限りません。例えば、「メンバーにいつも正直であってほしい」という理念を持つ集団の適合者が、あらゆる状況において正直であるためには、集団に同調するだけでなく、時に逸脱する行動をとる必要があるからです。(1)

つまり、全ては文脈次第なのです。

~ ~ ~ ~ ~

良い意味での逸脱、積極的な逸脱者、ポジティブな逸脱者(Positive Deviance)

現在、社会や組織では「良い意味での積極的な逸脱者(Positive Deviance)」が求められています。

- 会社の成長と発展のために、既存の慣習や規範に同調せず挑戦していく

- 上司に反対されても積極的に行動する

- 集団のメンバーに嫌味を言われても、理念に通じる新しい行動をとる

- 周囲の人たちからやめた方がいいと言われても、社会に役立つ新しい行動をとる

これらのメンバーの行動は、「逸脱(Deviance)」していると同時に「肯定的(Positive)」な行動でもあります。

社会学者のルイス・A・コーザー(Lewis A. Coser)は、何と今から60年も前の1962年にこう述べています。(2)(3)

イノベーション(革新性)に価値を置かない集団では、革新的な行動は、真の不適合者と見なされる。(中略)その結果、提起された問題をめぐってグループ内で対立が起こるかもしれない。もしそうなれば、イノベーター(変革者)は個人の不適合を集団の対立に変え、それを特異なものから集団的なレベルにまで高めたことになる。イノベーターの行動は、昨日までのルーチンに固執するあまり、グループが今日の課題に対応できなくなる可能性を減らす役割を果たすかもしれない。

このような同調圧力に抵抗し、逸脱を望む文脈は、実は今に限らず、私たち人類が成長し発展する過程で古くから求められてきたのかも知れません。

~ ~ ~ ~ ~

アプリシエイティブ・インクワイアリー(Appreciative inquiry)

「積極的な逸脱者(Positive Deviance)」に着目するモデルの1つに、アプリシエイティブ・インクワイアリー(Appreciative inquiry)があります。アメリカのケース・ウェスタン・リザーブ大学(Case Western Reserve University)の組織行動学部で開発されたもので、1987年にデビッド・クーパーライダー(David Cooperrider)とスレーシュ・スリバストヴァ(Suresh Srivastva)によって発表されました。(4)

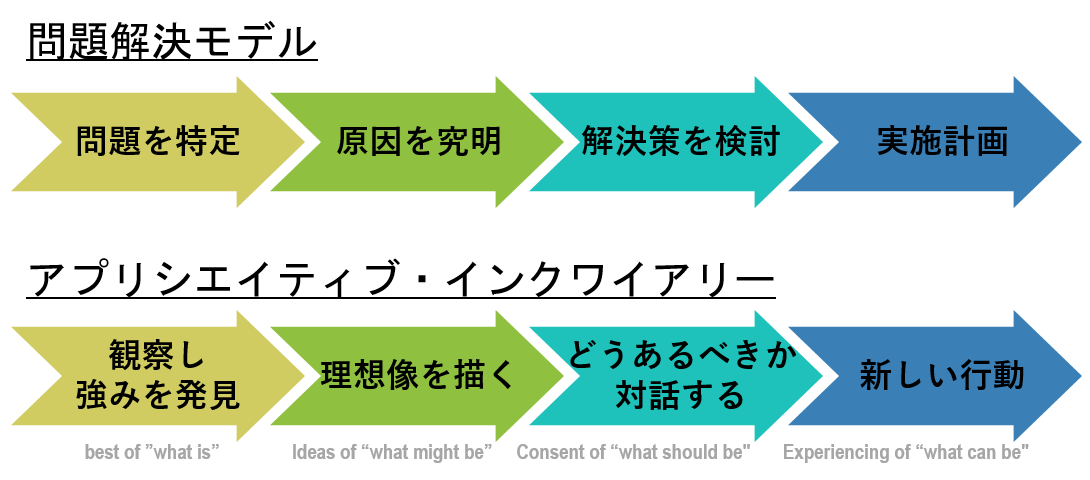

私たちが問う質問には、私たちの注意を特定の方向に集中させる傾向があります。それは「何が問題か?」「何が悪いのか?」「何が足りないのか?」「何を修正する必要があるか?」といった質問です。これらの質問は、私たちが持つ欠陥に焦点を当てる「不足モデル」「修正モデル」「問題解決モデル」の考えに基づいています。

アプリシエイティブ・インクワイアリーは、「何が問題なのか」を問う代わりに、「何がうまくいくのか?」「何が機能するか?」と問いかけます。

クーパーライダーらは、「問題解決モデル」の多用が社会を良い方向に変化させるのを妨げていると感じ、必要なのは、組織のあり方について新しいアイデアを生み出すのに役立つ新しい見方だと考えたのです。

図:「問題解決モデル」と「アプリシエイティブ・インクワイアリー」の対比

,adapted from “Appreciative inquiry in organizational life”(4)

このモデルは組織開発のみでなく、その後アメリカの海外援助機関USAIDに取り入れられ、1990年代からコミュニティ開発の分野でも広く国際NGOなどによって利用されています。(5)

以前本サイトでABCD(Asset Based Community Development:アセット・ベースド・コミュニティ・デベロップメント)を紹介しました。ABCDは、外部からの支援に頼らず、コミュニティに既にある隠れたアセットを活用するモデルです。このアプリシエイティブ・インクワイアリーもABCDと同様に、集団の弱みではなく、集団にもともと存在する生かされていない強みにフォーカスするモデルと言えます。

(強いて言えば、「アプリシエイティブ・インクワイアリー」という名前が難し過ぎるのが難点でしょうか。。。汗)

~ ~ ~ ~ ~

ポジティブな逸脱者 – ベトナムの事例

1919年から活動するNGOである「セーブ・ザ・チルドレン(Save the Children)」によるベトナムでの有名で分かりやすい「ポジティブな逸脱者(Positive Deviance)」の採用成功例を紹介しましょう。(6)

従来のコミュニティー開発のやり方は、外部から専門家や必要なリソースを持ち込み問題の解決を図るものでした。しかし、彼らは、コミュニティの中に子どもたちの栄養失調の解決策を見出したのです。

彼らはベトナム北部タインホア省のいくつかの村で、とても貧しく、近隣の住民に比べても十分な食べ物がないにもかかわらず、栄養失調を免れている子どもたちを持つ家庭を見つけます。その家庭のお母さんたちは、毎日近くの田んぼに出て、小さなエビやカニを採ってきて、サツマイモの菜っ葉と一緒に子どもたちの食事に混ぜていたのです。食事は1日3〜4回でした。

その頃の村の常識では、これらの食材は幼い子供には食べさせてはいけないもので、食事も1日2回だけでした。つまり、これらの家庭の子どもたちの育て方は村の常識から逸脱していたのです。

この調査結果を踏まえ、彼らはすべての母親に貝と菜っ葉を頻繁に与えるプログラムを開始します。そして、新しい習慣を取り入れた母親たちは、子どもたちがどんどん健康になっていくのを目の当たりにします。2年後には、なんとプロジェクトに参加した子どもたちの80%が栄養不良から脱却したのです。

それ以来、「セーブ・ザ・チルドレン」はこのモデルをベトナムのその他の地域の村にも展開しました。ただし、ある村では、主要な食べ物は同じ貝類や青菜でしたが、別の村ではピーナッツやゴマ、干し魚でした。大切なのは、食べ物の種類ではなく、その土地にある食材だということでした。

この取り組みにより、栄養失調の問題を解決するためには、多額の資金や外部資源を必要とせず、村の人々が自分たちの行動を改め、積極的な逸脱者(Positive Deviance)を見習うことが必要なのだ、ということが明らかになったのです。

~ ~ ~ ~ ~

ビジネスや企業組織で求められるポジティブな逸脱者

翻って、ビジネスや企業活動においては、栄養失調のような深刻な問題に悩まされることはありません。しかし、組織のメンバーの行動に疲弊したり悩まされることは多くあります。そして、その問題を解決するために莫大な時間と資金を費やすことも少なくありません。しかし、これに対処する多くの企業の変革活動は、従来型の「問題解決型」がベースになっています。つまり、組織の問題と欠点に焦点を当て、外部の専門家に依存し、他社の成功モデル(ベストプラクティス)を導入したり、それをベンチマークに設定して、問題の解決を計ろうとするのです。

しかし、多くの場合、組織は外部からの解決策という異物に拒否反応を示し、期待されるパフォーマンスの向上は達成されません。あるいは、効果が短期的で、束の間の成功感を味わった後に元の状態に戻るか、事態が以前よりさらに悪化することさえあります。

表:従来の改革モデルとポジティブな逸脱モデルの比較

adopted from “Your Company’s Secret Change Agents”(7)

| 旧来型の改革モデル | ポジティブな逸脱モデル |

|---|---|

| 先導者としてのリーダーシップ | 「問い」を促すファシリテーター |

| リーダーが変革案を決めけん引するトップダウン型の変革 | コミュニティのメンバーがオーナーシップの主体となる変革 |

| 外部の専門家が問題を定義、ベストプラクティスを適用し、解決策が決定される | コミュニティ自らが内部に既にある解決策や成功事例を見つけ、それを広める |

| 問題、欠点を分析し解決のベースにする | コミュニティに既にあるリソースを活用する |

| 「理論」から新しい行動を導く | 「学び」から新しい考え方を導く |

| 外部の専門家への依存、外部の成功事例の移植に拒否反応を示す | 内部の人に学び、隠れた知恵を掘り起こし、成功事例を再現・拡大する |

| 既存の指標を使って問題を定義し解決策を特定する | 新しい発見から可能性を特定し、それが問題解決につながる |

| 慣習的に問題に携わる主唱者が主体となる | 問題に直接関係する人たち以外にもネットワークが広がる |

~ ~ ~ ~ ~

最後に

必要なのは、組織内で望ましいレベルのパフォーマンスを発揮している「ポジティブな逸脱者」を探し出すことです。それは、今までの変革の取り組みの主体である人たちとはかけ離れた、組織や社会の周辺にいる人たちの場合もあります。

このことは、以前本サイトの記事「インフルエンサー」で紹介した「優れた例外事例から学ぶこと」にも通じます。インフルエンサーは、98%の事例で、98%の人たちが、98%のケースで成功するようなことでさえも、残りの2%の事例、2%の人たち、2%のケースに集中します。これを突き当てられれば飛躍的な改善に繋がるからです。

日本では「出る杭は打たれる」と言われるように「逸脱者」はたとえそれがポジティブであっても、良く思われなかったり、煙たがられたり、軽く扱われたりします。そこに変革の原石があるのにです。必要なのは、「ポジティブな逸脱者」を無視したり抑え込もうとするのではなく、その行動のどこが自分たちの行動と違うのかを理解しようとすることです。そこから、真の変化を生み出す鍵が見つかるのです。

~ ~ ~ ~ ~

参考文献

(1) Charles Pavitt, “Small Group Communication: A Theoretical Approach (Third Edition), Chapter 6 Conformity and Deviance”

(2) Willem Mertens, Jan Recker, Thomas Kohlborn, Tyge-F. Kummer, “A Framework for the Study of Positive Deviance in Organizations“, Deviant Behavior, Issue11, Volume 37, Pages 1288-1307, 2016/5.

(3) Lewis A. Coser, “Some Functions of Deviant Behavior and Normative Flexibility”, American Journal of Sociology, 68(2): 172-181., 1962.

(4) David L. Cooperrider and Suresh Srivastva,”Appreciative inquiry in organizational life“, Research in organization change and development, Vol.1, pages 129-169.,1987.

(5) Diana Whitney, Amanda Trosten-Bloom, “The Power of Appreciative Inquiry: A Practical Guide to Positive Change (Second Edition)”, Berrett-Koehler Publishers, Inc. 2010.

(6) Jerry Sternin, Robert Choo, “The Power of Positive Deviancy“, Harvard Business Review, January–February, 2000.

(7) Richard T. Pascale, Jerry Sternin, “Your Company’s Secret Change Agents“, Harvard Business Review, May, 2005.